�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

���@��@�E�@���@�o�@�E�@�F�m��

�y��@���z

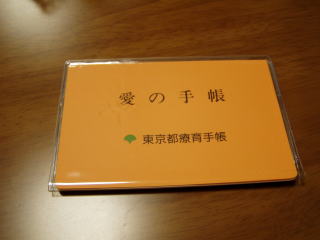

�@����Q���������A���B�͂��݂�ɌĂт����Ă��������Ȃ����ƂɋC�Â��A�b���k�r�ɑ����������ł���^���������n�߂܂����B�މ@�㐶��V�����Ő����ÃZ���^�[�̎��@�ȂŌ����Ɛf�@���܂����B

�@�`�a�q�����̌��ʁA�E�U�T�����i�����̑吺���悤�₭����������x�j�A���P�O�O�����i�قƂ�Ǖ������Ȃ��j�ł���A���@�Ȃ̈�t���u�⒮������Ȃ��ƌ��t���o�Ȃ��Ȃ�̂ŁA�܂������̗ǂ��E�����瑕�����ėl�q�����܂��傤�v�Ƃ̐������܂����B�����āA�����ɕ⒮��̍쐬�����肢���܂����B

�@�⒮��ɂ́A�⒮��{�̂��炩���C���z���R�[�h�����ɂȂ��u�����v�ƁA�⒮��{�̂����ɂ����V���R�����̃C���[���[���h�������ɓ���邵���݂́u���������v������܂��B

�@���݂�͕@�ɉh�{�J�e�[�e�������Ă���A��̎���ɂ����ȂЂ���̕�������̂͌��h���������댯�ł�����ƍl���A����������I�т܂����B

�y�⒮��̒����z

�@����W��������A���������⒮����P���P���Ԃ�ڈ��ɑ������n�߂܂����B

�@�e����������̂Ɏ肱����ɂ����ċ����A�f���Ă��܂����Ƃ���������܂������A����ɑo���Ƃ�����Ă���ƁA�����̂͑����A���E���̂킸���Ȏ��Ԃ����ɂȂ�܂����B

�@�����J�n���琔�T�Ԃ����Ȃ������ɁA�⒮�킩��u�s�[�s�[�v�Ƃ�����������n�E�����O���N����悤�ɂȂ�܂����B

�@���ɕ⒮�킪����Ȃ��ƋN���錻�ۂŁA���̃T�C�Y�ɍ��킹�ēx���ւ������邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���݂�̎��̌��ׂ͍����������߁A�^�ǂ��쐬�ߒ��Ŕ����Ȃ��ꂪ�o���Ă��܂��̂��v���̂悤�ł��B

�@�R��̍��ւ��̌�A�悤�₭�n�E�����O���Ȃ��Ȃ�܂����B�������q���̏ꍇ�A�����������傫���Ȃ��Ă����̂ō�������ւ��ƒ������J��Ԃ��Ă����܂��B

�@�ʐ^�����͂W�����ő����������̂��̂ł��B

�@�ʐ^�E���̓n�E�����O���Ȃ��Ȃ����⒮��ƃC���[���[���h�ł��B�������������łȂ��O���ɂ��C���[���[���h���L�����肳���܂����B

�@�@

�@�@

�y�b���k�r�̃R�~���j�P�[�V�����\�́z

�@�b���k�r�̑����̓R�~���j�P�[�V�������Ƃ�̂�����ł��B

�@�m�\�̌��̂��ߔ��ꂪ�o�����A��ł��邱�Ƃɗv��������悤�ł��B

�@���B�͂��݂�ɃR�~���j�P�[�V�����\�͂�g�ɂ������邽�߂ɒ��c�s���^�c����u���c�s�q�ǂ����B�Z���^�[���݂ꋳ���e�q�ʉ����v�ɐ���P�P��������ʂ킹�n�߂܂����B

�@�F�ƈꏏ�ɐH����������A���y�ɍ��킹�ĉ^�����郊�g�~�b�N�A�ʂ�����݂⋳�ނɐG�銴�G�V�т����邱�ƂŃR�~���j�P�[�V�������n�߁A�g�̔\�͂⋻����ӗ~�A�����K���ȂǗl�X�Ȕ\�͂��琬���܂��B�B

�@�ۈ�m����A�ی��t���A�X�ɍ��킹���w�������Ă���܂��B

�y�r�s�ɂ��P���z

���@�Ȃ̈�t�̎w���ŏ����I�Ɍ��t���鎖��ڕW�ɌP�������߂��A���ł�PT�A�ېH�P�����s���Ă��铇�c�È�Z���^�[�ɂĂP�O��������r�s�i���꒮�o�j�̌P�����n�܂�܂����B

�@�ŏ��̖ڕW�͉���m��A�o���邱�ƁA���Ŕ������邱�Ƃł��B

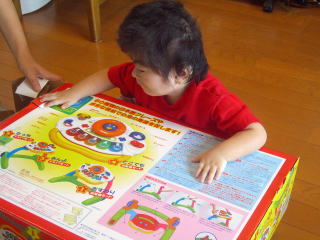

�@�ʐ^�̓{�^���������Ɖ����o�邨������ł��B�@�ŏ��͑傫�ȉ�����ƁA������������ł�����������Ă��邾���ł������A��l���������ĉ��x���G�点�Ă��邤���ɏ��X�Ɋ���A�������炻�[���Ǝ��L���܂����B

�@�G��Ή�����Ƃ������Ƃ�F�������̂ł͂Ȃ����Ƃr�s����͌����Ă��܂����B

�y�P�Q�����z

�@�È�Z���^�[�ł�ST�P���Ƀ{�^���������ƌ��Ɖ����o��{�[���i�ʐ^�j�����Q���AST����ɔ��������Ă��炢�܂����B

�@������A����ƃ{�[����ǂ������ĐG��܂��B���������ł͂Ȃ��ڂ��g���ĉ������Ă��邱�Ƃ��m�F���Ă���悤�ł��B

�@�܂����i�K�ł́A���݂�̎d���┭����e���^����Ƃ������R�~���j�P�[�V�����̓y���肪�K�v�ŁA���̌�T�C�������Q�[�W�⌾�t�̌P���Ɉڍs���Ă��������ł��B

�y�P�T�����z

���������ÃZ���^�[���@�ȂŒ��͌����Ɛf�@���܂����B

�����i�⒮���t���Ă��Ȃ���ԁj�łW�O�`�X�O�����i�吺�Řb��������Ɣ���������x���t�͕������Ȃ��j�⒮���t���ĂU�O�����i�吺�Řb��������ƌ��t�܂ŕ�������͂��̒��́j�ł����B�⒮��͒��E�Ŏ��X���ɏ����t�����Ƃ�����A�T�C�Y������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ō�蒼�����ɂȂ�܂����B�Ƃł͎��̏����ǂ���Ԃ̎��ɕt����悤�ɂ��Ă܂��B

�i�ʐ^�����j

�@�ŋ߂ł̓{�^���������Η������s��̃����f�B�@�\�����C�ɓ���ł��B�܂��A��납�琺����������A����炵���肷��ƁA�������~�܂�����A�L�����L�����Ƃ���������n�����肵�܂��B

�i�ʐ^�E���j

�@�����s�������낤�w�Z�̋��瑊�k���ɍs���A�X��������ʂ����ƂɂȂ�܂����B���̎����x�A���̊w�Z���Љ�Ă��ꂽ����������Ƃɉ���Ƃ��ł��܂����B

��l�͂������╵�͋C�����Ă��Ďo���̂悤�Ɍ������̂ł����B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�y�P�U�����z

�@�W�c�̒��Ō�����w�������Ƃ�����]����A�l�w���̓��c�Lj�Z���^�[�̂r�s�𒆎~���A�d����Q�̎q���̎��ꂪ�\�ȓs�������낤�w�Z�ɒʂ��o���܂����B

�@���݂�͊��ɏ������Â炢�̂ŁA�܂��ʎw������n�߂邱�ƂɂȂ�܂����B���̓��́A�����ꒇ�ԓ��肷��Q�܂ł̃N���X�̗l�q�����w���A�S�l�̂��F�B�Ɍ������ĉ߂����܂����B�i�ʐ^�E�j

�@�q���B����������ŗV���Ȃ���A�Q�`�R�l�̒S���̐搶���傫�Ȑ��Ŏq���B�ɘb����������T�C���𑗂�܂��B��e�ɂ��R�~���j�P�[�V�����̎��������̏�Ŏw�����Ă���܂��B�s�A�m�ɍ��킹�ĊF�ʼn̂��̂����艹�ɍ��킹�ĉ^�����郊�g�~�b�N�������Ȃ��܂����B���݂�͓r�����x�������Ă��܂������A�D���Ȃ�������ɏW�����ėV��A�F�Ɖ̂������V�т��鎞�͊y�������ɂ��Ă��܂����B�����݂�͑̒�������Ă��邱�Ƃ�����A����͑̒��A����������Ȃ���ʂ�����ł��B

�@�S���搶�̂��b�ł͊w�Z�ɂ��鎞�����łȂ��A�ƒ�ł̉Ƒ��Ƃ̊ւ��͑�Ϗd�v�������ł��B�q���ɂ͌��t���o�����鎞��������i�ՊE���j����ȍ~�͂�����w���Ă����B���Ȃ������ł��B���̂��߂ɂ��o���邾�������A�Ƒ����₦���V�����[�̂悤�Ɍ��t�𗁂т��A�q���Ƃ����Ȋ��o���������邱�Ƃ���Ȃ̂������ł��B

�@�ʐ^�E���͉ƒ�ł̎q���̉߂��������L������\�ł��B�T�Ɉ�x��o���A�搶����q���Ƃ̐ڂ����̎w�����܂��B

�@��o�`��������Ǝ��R�ɐ�������q���Ƃ̉߂������𒍈ӂ���悤�ɂȂ�A���Ƃ��Ă͗ǂ��K���ɂ����Ă�����Ă܂��B

�@���̂Ƃ���A�ƂŒ��ւ���I���c�ւ��Ȃlj���������Ƃ��ɐ��������čs������A�ȒP�ȃT�C���i�����܂��B�~���N�B���������B�����B�˂�ˁB���������j������悤�Ɏw�����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@

�y�P�W�����z

�@�낤�w�Z�ł̗l�q�ł��B

�@���݂�́A���������������ɑ��Ă͏W�����Ă��܂ł��V��ł��܂��B

�@���̓��͐搶�ƈꏏ�Ƀs�A�m��e������A�ʐ^�̂悤�Ƀx���ŗV�肷�邱�Ƃ��y���������悤�ł��B

�y�P�X�����z

�@���݂�̒m�\�̔���́A�P�U�����̎��_�łV�`�W�����̌��펙�ʂ������ł��B

�@���݂�̒��͕͂⒮������Ă��l���b�����t�����Ȃ����x���Ȃ̂ŁA ��ł��邱�Ƃ��m�\�̒x��A�O�I�X�g���X�ɑ���コ���X�ɏ��������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���Ă��܂��B

�@���͌���A�����A�傫�ȉ�����y��A�l�̊�𒍖ڂ��Ă悭����A�G��Ƃ������x�̓��삪�o���܂��B

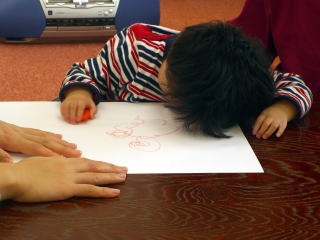

�@�����̎ʐ^�́u���c�s�q�ǂ����B�Z���^�[���݂ꋳ���v�̉e�G�ł��B����͗È犈���̒��ł��݂ꂪ��D���ȃ��j���[�̈�ő̂�O�ɏ��o���Č������Ă������Ƃ�����܂��B

�@����A�^����ꂽ�ۑ��F�m���ĐϋɓI�ɑn�삷�邱�Ƃ͂قƂ�Ǐo���܂���B�ʐ^�����́u�s�������낤�w�Z�v�ł̃��[�X���ł��B�S���������������ɈႤ���������Ă��܂��B�h�[�i�c�^�̐F���ɃV�[����\��Ƃ������P���ȍ�Ƃł������A�ʐ^�E���̂悤�ɃN�V���N�V���ɂ��Ă��܂��A���̂��������ƍ����Ă��邱�ƂɖO���đ̂点�O�Y���o���܂����B

�@�@�@

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@���݁A�W�c�s������퐶���K���A�R�~���j�P�[�V�����\�͂�g�ɂ�������ړI�Łu���݂ꋳ���v�Ɓu�낤�w�Z�v�ɒʂ킹�Ă��܂��B

�@�u���݂ꋳ���v�ł͎�V�сA���g�~�b�N�A���y�Ö@�A���G�V�сA���o��{���o�����Ȃǐ����ԂŐ��肾������̃��j���[���e���|�ǂ��i�߂Ă���A�q�ǂ���O�������܂���B���݂�͂��̏�ł͏W�c�ł�[���Ɠ������o�ɂ��Ă����Ȃ��悤�ŋْ����Ă��鎖�������ł��B

�@����u�낤�w�Z�v�ł́A�P���Q�̃e�[�}����������ƍ��𐘂��Ď��g�݂܂��B�搶�͂������Ƒ傫�Ȑ��Ŏq�ǂ��B�ɘb�������A�q�ǂ��̔������Ɍ��t�𓊂������Ă���܂��B���݂�͂����łْ͋��͂��܂��A���������ĂȂ����Ƃɂ͏����ł������Ƃ��Ă����܂���B

�@�o���̐搶���͈�l�Ɉꐶ�����ŁA�e�̌��t�ɂ�������Ǝ����X���Ă���܂��B���͐e�Ǝw���҂̃R�~���j�P�[�V���������ɂ͗ǂ��È�͏o���Ȃ��Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�o���̐搶���ɂ͖{���Ɋ��ӂ��Ă��܂��B

�@���͂��݂ꂪ���ꂼ��̏�ɐS�g�ɕ��S�Ȃ�����܂��邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��A�Z���Ԃ̗È�ɂ��Ă��������ʎw���ɂ��Ă��炤���̔z�����Ă��܂��B������搶���ƘA�������Ȃ���C���ɒʂ������ł��B

�y�Q�P�����z

�@���݂�̒��͂́A�Q�Ό��ݕ⒮�푕�����łU�O�`�V�Odb�œ��ʗǂ��Ȃ��Ă͂��܂���B�������A�ȑO�������ɑ��锽�����ǂ��Ȃ��Ă���悤�ȋC�����܂��B

�@�u�g���{�̊ዾ�v�A�u�V���{���ʁv�ȂnjJ��Ԃ������̂��Ă���̂�����ƁA�ǂ������Ƃ������ł��B

�@�⒮�푕�����̕�����������͗ǂ��̂ł����A���i�������Ȃ������������邽�߂����₷���悤�ł��B���͗��q���₨�o�����̎��́A�]�v�ȕ��S���|����A�O�Y���Đl�ɖ��f���|���Ȃ��悤�ɊO���Ă��邱�Ƃ������ł��B

�@����́u�E�[�A�A�[�v�̑��A�u�}�[�v�Ƃ����悤�ɂȂ�܂����B�@���̗ǂ����́u�E�[�A�A�[�A�}�[�v��O�����킹�āu�u�[�A�u�[�v�Ƃ��������o������A������������āu�O�G�b�A�O�G�b�v�Ɗ^�̖����̂悤�ȉ����o���܂��B�����ȑO���傫���Ȃ��Ă��܂��B

�@�ʐ^�͂낤�w�Z�Ŗ�����`���[���b�v���炢���Ƃ��̂��̂ł��B

�@������A���Ă܂��Ȃ����@�������߁A���݂�ƈꏏ�ɐ��b�����邱�Ƃ��ł����A�S�C�̐搶�ɐ����ߒ���`���邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�ł��`���[���b�v�͖����Ԃ��Ԃ��炩���Ă���܂����B���������ɖ�����u���݂�v���ꏏ�ɍ炢�Ă��܂��B

�@�낤�w�Z�ɂ́A���̂����̒����݂Ȃ���ʂŒʂ����Ƃɂ��Ă��܂��B

�@����́u�T�C���v�𐔑���������A�R�~���j�P�[�V�����\�͂�L���Ă����܂��傤�Ɛ搶�Ƃ��b�����Ă��܂��B

�y�Q�Q�����z

�@�މ@�ȗ��A���̕ω��ɑ���ْ����a�炬�A�����ɊO�E�ւ̍D��S�������Ă��܂��B

�@���݂ꋳ���Ȃǂł��F�B�������Ă��邨������ɋ�������������o�����Ƃ�����܂��B���̂��Ƃő��肩��U������Ă��������A�}�C�y�[�X�Ȑ��i�ł���悤�Ȏ����������Ă��܂����B

�@�ʐ^�͍����C�ɓ���̗V�тł��B�^�I���Ŋ���B���Ă̓O�t�O�t���Ȃ���O���A��l�Łu���Ȃ��Ȃ����v�����܂��B�l�ɂ���Ă��炤�͍̂X�Ɋy�����悤�Ŏv�����яオ��̂点�ď��A�y������\�����Ă��܂��B

�@�⒮������Ă���Ɏ��ɓ{��Ɗ�F��ς����苃�����肷��悤�ɂȂ����̂ŁA�ڂ��ڂ��u�^���v���n�߂܂����B

�@��Q��������Ƃ����ė���͂��Ȃ����牽������Ă�������ł͂Ȃ��A�����ł���͈͂ŎЉ�̋K����������ׂ����Ǝv���̂ł��B�����g���Ԓm�炸�ő�ϋ�J���܂����̂ŁB�B�B�i�j

�@���́u�l�̌����邱�Ƃ͂��Ȃ����Ɓv�A�u�������h�{�`���[�u�����������ėV�Ȃ����Ɓv�Ɍ��肵�Č�����������悤�ɂ��Ă��܂��B

�@�ǂ��̉ƒ�ł��q�ǂ����^�ɂ��Ă͋�J����Ă���Ǝv���܂����A���펙�A��Q���Ɍ��炸�AHP��ǂ�ʼn������Ă�F������^�ɂ��Ăǂ̂悤�ɍl���Ă��邩�A�F������^�̕��j�Ȃǂ���܂�����Q�l�܂łɋ����ĉ������B�����^�ɂ��Ă͂��������HP�ɍڂ��Ă�������ł��B

�y�Q�S�����z

�@�މ@��̂��݂�́A�D��S�����ł��B�l�╨�ɋ��������Ƃ����Ɏ���o���܂��B

�@���݂�͂悭�A�������������l�̔���������������A�l�̌��̒��Ɏ����ꂽ�肵�܂��B��������܂ł́u�l�̖��f�ɂȂ邩��v�Ƃ�߂�悤�Ɏ����Ă��܂������A�������邤���ɂ��݂�͎��ɋߊ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@�d�����Ȃ��̂Ŏv�������莄�̊�ŗV���Ă��ƁA����������Ă����ƔF�������̂��A�����Ԍ�ɂ͎��̌��t���Ă���悤�ɂȂ�܂����B

�@����͂��݂�Ȃ�̃R�~���j�P�[�V�����p�Ȃ̂�������܂���B�ЂƂ܂��^�͌�ɂ��Ă����������ǂ������ł��B

�@�ʐ^������́A�Ɓ[�������Ă����A�C�X�N���[���ɕt���Ă����h���C�A�C�X�̉��ɁA�ʊ��ɒ������Ƃ��Ă���l�q�ł��B���߂Ă̌o���ɁA�ŏ��͌ł܂��Ă��܂����B

�@�E���́A�O�p�C�X�ɍ������܂ܕ����̒���p�j���Ă���ԂɃI���c��������A�I���c����������o���Ă���Ƃ���ł��B�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�y�Q�T�����z

�@�������k���Œm�\���x�������Ă�������Ƃ���A�Q�x�i�ォ��Q�Ԗڂɏd���j�ł����B����A�����s���爤�̎蒠�i�È�蒠�j�������Ă��܂����B�������A�������Ȃ�������݂�͒����ɔ��B�𐋂��Ă��܂��B�D��S�͂܂��܂������ŁA�����ė��������ƔE�ϗ͂��t���Ă����悤�ł��B�T�����I�s���[�������h�ł͂R�O���ȏ���p���[�h��~���[�W�J�����ӏ܂��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���B�͏����ł����������Ԃ������Z�k�ł����ɂ��܂��B���̂��߉Ƒ����s�Ȃǂ��݂�̃y�[�X�ōs���ł���ꏊ�Ȃ牓�o���\�ł����A�u���݂ꋳ���v��A�낤�w�Z�Ȃǐ����ԓ��̃X�P�W���[�������߂��Ă�����A�ʉ����Ԃ������ꍇ�͑�ςł��B�����b�N�ɒ������w���킹�čs�������铙�A�����������Ă��܂��B

�@���݂�́A�낤�w�Z����N�~�ȗ������ԋx��ł��܂��Ă��܂��B����ł�����A�L�����ɒS�C�̐搶���ƒ�K��ɗ��Ă�������A���̂��݂�̏�Ԃ����č���ɂ��Ă��b�����܂����B���݂�͔��ꂪ�ł��܂��A���̑���A�̂������炵����A�����y�`���߃`���炵���肵�܂��B����͌��V�т��y����ł��邩������Ȃ������ŁA���������Ƌ��������Ă邱�Ƃ��o�Ă���Ύ��R�ɖ����Ȃ�Ƃ̂��Ƃł��B

�@���͂́A�a�@�ł̌����̐��l�͕ς��f�����܂��A�⒮�햳���ł���납��傫�Ȑ��ŌĂт�����ΐU��������Ƃ��ł��܂��B�搶�ɐe�̊�]�Ƃ��Ă̓R�~���j�P�[�V�����Ɣ���ɗ͂���ꂽ���Ɠ`���܂����B�搶�H���A���퐶����ʂ��Č��t�A�����l���A�l���𗝉������鎖���厖�ŁA�J�[�h��n���h�T�C�����g���A�ŏI�I�ɔ���ł̃R�~���j�P�[�V�����Ɉڍs���Ă��������ł��B����ɂ��Ă͑傫�Ȑ��Ŗڂ����킹�ĒZ���P���b���A���̌`�������A���t������̂����������ł��B

�@�낤�w�Z�ɂ͐搶�ƘA�������Ȃ���H�ȍ~�A��w�N���̏��l���ł̃N���X�őΉ����ĖႤ���ƂɂȂ�܂����B

�y�Q�V�����z

�@�⒮��������Ƃ��n�E�����O�͂��Ȃ����̂́A�C���[���[���h�i�V���R�����̎��ɓ����Ă��镔���j�����ɍ����Ă��Ȃ��̂����ɏ����t���悤�ɂȂ��Ă��܂��A���̎����҂�����C���[���[���h�̏C���ȂǂŌp���I�ȑ������ł����ɂ��܂����B

�@���������̊ԂɁA�����ł̔������ǂ��Ȃ��Ă���C�����܂��B�������l�͍��܂łƑ���f���͂��Ȃ��̂ł����A������Ƃ��������A���Ŗ����Ă���Ƃ��ł��̂���������Ƃ�������������悤�ɂȂ�܂����B

�@�J�߂�ꂽ��A�{��ꂽ��͂��̏�̕��͋C�Ȃǂŕ�����݂����ł��B�J�߂���Ə��A�{����Ɣ��ׂ��������悤�ȕ\������܂��B���A���O���Ăꂽ�Ƃ��̔����������Ă��܂��B���̑O�Ŗ��O���Ă�ł��������������܂����A�����������Ă���̂������ł��Ă��Ȃ��悤�ł��B

�y�Q�W�����z

�@�낤�w�Z�̌ʃN���X�ɕ������܂����B���̓��̂��݂�͂낤�w�Z�̍Ŋ��̉w����w�Z�ɒ����܂ł̓��̂肩���͂��Ⴌ�ł����B

�@���Ԓ����搶���o���Ă���邨�������y��Ɉӗ~���X�Ŕ�т��悤�ɂ��ėV��ł��܂����B�Ƃɂ���Ƃ��ɂ͋C�����܂���ł������A���܂łł��Ȃ��Ǝv���Ă������Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B���܂łǂ�Ȃ�������ł���Ɏ���Ėڂ̑O�Ɏ����Ă��Ă̓|�C�b�Ǝ̂Ă���肾�����̂ł����A�ʐ^���������Ă��������I�I�ȑO�S�ՂŗV�Ƃ��́A�S�Ղ��y�킾�ƔF���ł����Ɏ�Œ͂肵�Ă���ł��B�o�`������炷�ǂ��납�G���ĕ��蓊���Ă܂����B���ꂪ����̓o�`��n�����Ɠ�����O�̂悤�ɒ@���n�߂܂����B���͕����オ���Ă��Ă悭������܂���ł������A�����ƒ[����m���߂�悤�ɒ@���Ă��������ł��B

�@�����Đe���Ȏ��B�́A���̓������A�������ɍs�����ۂɁA�������ᔄ���Ŗ؋Ղ��Ă��܂��܂����B���ɑ��ہA�e�Ƀg���C�A���O�����������Ă�����̂ł��B�ƂɋA���Ă��炷�݂�̖ڂ̑O�Ŗ؋Ղ�@���Č�����ƁA�����悤�ɐ^�������Ē@���n�߂܂����i�ʐ^���E�A���̓��̖�̗l�q�j�B�ł��A�������ɒ@����킯�ł͂Ȃ��A�؋Ղ��Ђ�����Ԃ��ėV�Ԃ��Ƃ������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�P�P�����{���߂���Ɗ������������Ȃ�A���K���X�Ɍ��I����悤�ɂȂ�܂����B�܂����K���X�̂��܂ł��݂��A��čs���A�������������Č�����Ƃ��݂���^�����ăK���X���c�[�b�ƂȂł���A�w�Ńe���e���ƐՂ�t�����肵�܂����B�����ď����̊ԗV��ł�����s��ɏ悹�܂����B���炭�������N���N����������Ă������Ǝv���ƁA�\�t�@�ɍ����ĐV����ǂ�ł������̑O�ɃX�[�b�Ɗ���Ă��܂����B�����Ǝv���Ă��݂������Ǝ��Ɩڂ����킹����ɐ�قǂ̃K���X�������炿�猩�Ȃ��������ɍׂ����������Ă��܂����B����͂����Ƃ�����x�K���X�ŗV�т����Ƒi���Ă���̂��Ǝv���A���s�킩��o���đ��̖T�ɍ��点��Ǝ��L���ăK���X��G��܂����B�ŋߖڂʼn�����i���Ă�悤�ȑf�U��������邱�Ƃ͂���܂������A���ꂾ���͂�����ƃA�C�R���^�N�g�ŃR�~���j�P�[�V��������낤�Ƃ����̂����������̂͏��߂Ăŋ����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�P�P���Q�Q���A�����ÃZ���^�[�ł̒��o�����ŁA�����̏�Ԃł̒��͂������X�O�`�P�O�O�������Ƃ���A�W�O�`�X�O�ɏオ���Ă��܂����B

�y�Q�X�����z

�@�낤�w�Z�œS�Ղ���������悤�ɂȂ������ɁA�搶�Ɂu�����Ƃł����B�v�ƌ���ꂽ���Ƃ������Ă݂܂����B���̊J�������Ɏ�œE�߂邨�͂����⏬������ꂽ��o�����肷�铮��ł��B��N�߂��O�ɍ�����̂ł����S���ł��Ȃ������̂Ŏg���Ă܂���ł����B�����Ő搶�̌����Ƃ��茊��傫�����Ă���ڂ̑O�Ŏ�{����������ɂ�点�Ă݂�ƁA���܂���������Ă��͂������E���Č��ɓ���܂����B�ł�������S�ՁA�؋ՂƓ����悤�ɂ����ł���킯�ł͂Ȃ��ł��B

�y�Q�P�O�����z

�@�낤�w�Z�̑̈�قōs��ꂽ��w���ɂ��I�[�P�X�g���̉��t���ɍs���Ă��܂����B

�@��N������A�⒮��̃C���[���[���h�i���ɓ����Ă��镔���j���\�t�g�V���R���Ƃ������Ɏh���̏��Ȃ��f�ނɂ����⒮���t���Ă��܂��B����ɂ��Ă��玨�ւ̕��S�����Ȃ��Ȃ������߂��A���̌����Ƃ���ł͔������ǂ��ł��B�܂��A�����ł̕��������ǂ��Ȃ������Ƃ��e�����Ă���̂�������܂���B�Q�S���̐���ł̒��o�������y���݂ł��B

�@�I�[�P�X�g���̉��t���n�܂����Ƃ��A���݂�͈�u����䂪�߂ċ��������ɂȂ��Ă܂����B���̌�����Ǝ��͂̕��͋C�ɕs���������̂��A���̔��̖т�����������������A�����炠�܂藣��悤�Ƃ͂��܂���ł����B�������P���Ԃ��قƂ�ǂ����炸�ɑ�l�������Ă��̂ŁA���̏���y����ł����̂��Ǝv���܂��B

�@����͂��݂�ɍŋߌ�����X���ŁA�V�������⏉�߂ĉ�l�ɔ��ɍD��S�������Đڂ��A������Ƌْ������胏�N���N���Ȃ��炻�̏�ɗn������ł��܂��B���ꂵ�������ł��B

�y�Q�P�P�����z

�@�����ÃZ���^�[�łQ�N�S�����U���ABR�����i�]�g�ɂ�钮�͌����j���܂����B�����̂悤�ɎĂ���COR�����i�����o��Ɠ����ɂ��������������ꂽ�Ƃ��̔��������錟���j�����ł͐M�ߐ��Ɍ�����Ƃ��낪����A�낤�w�Z�̐搶�����������߂Ă���܂����B

�@�O��A�E�U�T�����i�吺����������j�E���P�O�O�����i�قƂ�Ǖ������Ȃ��j�ł������A����͉E�U�O�����E���U�T�����ŁA�l�̘b�������������郌�x���������ł��B

�@���̌��ʂ��A�������⒮��𒅂��邱�ƂɂȂ�܂����B�q���̏ꍇ�A�]�̔��B�ɔ����Ē��͂��オ���Ă����P�[�X�����������ŁA���݂�͏����A���t�𗝉����邱�Ƃ��\��������Ȃ������ł��B

�y�R�O�����z

�@�����̕⒮�킪�ł��܂������A���[�J�[�̃~�X�����o�ŕЕ����C���ɏo���Ă��܂��B�����������Ă����̂͂܂��P�������ł��B���߂ė������特�����������Ƃ��́u������I�v�Ă���������܂����B�Ў������ł��ǂ����特���������Ă���̂�������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�ĂԂƂ����������邵�A�X�e���I���特�y�������ƖT�ɋߊ���āA�X�s�[�J�[�߂Ă���Ƃ�������܂��B

�@�����Ă��܂��̂́A�����̂��Ə���ł��B�ȑO���甽���͂���܂������A�u�V���{���ʁv�̉̂��D���Ő����o���đ����������̂点�Ċ�т܂��܂��B�C���悭�������́A���݂ꂪ�������Ƃ��₨���C�ł̃}�b�T�[�W�A�钆�ɐQ�t���Ȃ��Ƃ��ȂǓ��퐶���̂������ʂʼn̂��Ă��܂��B

�@�����͂܂��u�A�[�A�E�[�A�G�[�A�}�[�v�����ł����A���������傫���Ȃ�܂����B

�@�S���ɗ��������Ă̒��͌����i�b�n�q�j�����܂��B

�@�F�m�A�R�~���j�P�[�V�����̖ʂ́A���̂P�����A���ɂ��̐����Ŕ��B���Ă��܂��B

�@�R���O�̒��A�x�l�b�Z�́u���܂��낤�v�̃r�f�I���P�N�Ԃ�Ɍ����܂����B����ƕ��s��ɏ��Ȃ���e���r�ɂ҂�����Ƃ������ĉ�ʂ��Î����Ă��܂����B�����Đ���Ɍ���U������̂ł��B���͏��߁A�d���ɏo����������̂Ɓ[�����T���Ă���̂��Ǝv���܂����B�Ƃ��낪���݂�̎����̐�����Ă݂�ƁA�����ɂ͕����̓�����̃N���[�[�b�g����R�łԂ牺�����Ă���u���܂��낤�v�̂ʂ�����݂�����܂����B�ڂ̑O�ɕ���ł���l�A��������ׂĂ��邱�Ƃ͍��܂ł��悭����܂������A�����ɂ��镨���o���Ă��āA������v���o���Č���ׂĂ���Ƃ������Ƃ͏��߂Ăł��B����͂��Ȃ蕨�����ʂ��ĔF���ł���悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��Ǝv���܂��B

�@���ɂ����������ł��B

�@�@�@���݂����������ċ��̑O�ɗ����A���O���Ăю�����������Ă݂�ƁA���݂���^�����Ď��������B

�@�A�@�������݂�̖ڂ̑O�ŌC���𗚂��Ă���ƁA�����̑��Ǝ��̑�������ׁA���݂�ɂ��C���𗚂����悤�Ƃ���ƕЕ��������̑����グ��B

�@�B�@�X�e���I�̉��ʂ܂݂����̐^�������ĉA���̋���ɔ�������B

�@�C�@���s��ɏ悹�Ȃ���̐ېH�P���̌�A���̎���̉���������@���Y��āA�ʂ̂��Ƃ����Ă���ƁA���s��Ŏ��̖T�ɋߊ��A�L�яオ���āu�E�[�E�[�v�Ƒi����B�I���c�����ꂽ�Ƃ������l�B����@������I���c��ւ���Ɨ��������B

�@�D�@�����V�����v�[�L���b�v���������ȂǁA�����ƈႢ�A�������̎��Ă�̏ꍇ�A�l�����w�Ɛe�w��˂��o���A������\���i�w�����̈�킩�H�j�B

�Ȃǂł��B

�@���܂�ɂ��}�ɔ��B�𐋂����悤�Ɋ����܂����A����܂ł������Ȕ����͂��Ă������̂́A�����������łȂ��̂Łu���R�v���Ƃ��u�C�̂����v�ŕЕt���Ă��܂����B�ł����݂�͂��݂�Ȃ�ɏ������A���B���Ă����̂�������܂���B

�y�R�P�����z

�@�ł�������̕⒮�킪�t���Ă��邤���ɍ���Ȃ��̂�����������A�C���[���[���̕t�������܂ꂽ�肵�ĕp�ɂɏC���ɏo���Ă܂��B�������E�������ł������͗ǂ��ł��B

�@�f�C�P�A�Ő搶�ɖ��O���Ăꂽ���ɁA���ƃ`���b�s����������邱�Ƃ��ł����̂ł��B����͎����́u���݂�v���Ƃ������ƂƁA�u�Ăꂽ���������邱�Ɓv���F���ł����Ƃ������Ƃł��B����A�X�ɃR�~���j�P�[�V�����\�͂��L�т�̂��A���I�Ȑ��i�A�����s�ד��i�R���l���A�ɑ�������������j���o�Ă���̂�������܂���B���������݂�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������邱�Ƃ�Ɋ���Ă������ɂƂ��āA���̐������ꂵ���o�����ł����B

���͑f���ɂ��݂�̐�������т����ł��B

�y�R�Q�����z

�@�ŋߎ����s�ׁA���s���Ǝv����s����������悤�ɂȂ�܂����B

�@�����̈ӂɉ���Ȃ��ɒu�����Ɠ������Ɉ��������Ĕ�������A�����������o�Ă��o���o���~���܂��B�������ĂȂ��Ȃ��~�߂܂���B�܂��A�ǂ������Ă��邩������Ȃ��悤�ȏ�ڂÂ����ŁA�{�[�b�Ƃ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�@�������A�����ɔF�m�ʂ͔��B���Ă���悤�ł��B�l�̋�ʂ��ł��A�������瑊����m�F����悤�Ɋ���߂Â����肵�܂��B��l�V�т����A�l�Ɗւ���ėV�т�����܂��B����͂��݂�Ǝ��̔��B�Ȃ̂�������܂���B

�@�����s�ׁA���s���̕����C�ɂȂ��Ă��܂������ł����A���B���Ă���ʂ����������A�J�߂Ă�������A�b�������đ���ɂ��Ă����邱�Ƃ��K�v�ȂȂƎv���܂����B

�y�R�S�����z

�@���c�È�Z���^�[�ŐS���w�����܂����B

�@���݂�ɁA�X�g���X�����܂�Ɠ������������蔲������A����ǂɉ��ł���Ȃǂ̎����E���s�����o�n�߂�����ł��B���̎����E���s���́A�����̂b���k�r�̊��҂���Ɍ�����Ǐ�ŁA�b���k�r�����łȂ���Q�������҂���ɂ������邻���ł��B

�@�����͂��낢��ŁA�l��������܂��A���݂�̏ꍇ�A����̕\�����@�A������ړI�A�������̃N�Z���̂悤�Ɏv���܂��B���݂�̑Ώ����@�Ƃ��ẮA�����Ȍo����ʂ��Ċ���̕\�����@��g�ɂ���������A���̊y���݂�����������̂��ǂ������ł��B�������A�����s�ׂ����S�Ɏ~�߂�����͓̂�������ł��B

�@�S���w���̐搶�́A���Ƙb�����Ȃ��玞�܂��݂�̗l�q�����đ�������Ă���܂����B���̎��搶�́A���݂�́u�������v�ƌ���炷�Ȃ�u�E�[�A�[�v�Ƃ������̐^�������Ă��܂����B����Ƃ��݂�̓j�R�j�R���Đ搶�̊�������ƌ��߁A�X�Ɍ���炵����A�������o���Ă��܂����B����͋��������ɁA�u�������Ď��̂������Ƃ�����Ă��ꂽ�v���u������F�߂Ă��ꂽ�v�Ƃ������ƂɂȂ�A�R�~���j�P�[�V���������藧�����Ƃ������ƂɂȂ�����ł��B���́A�u�C�G�X�A�m�[�v�A�u���ꂪ�������A���ꂪ�������Ȃ��v�Ɣ����g�U��ňӎv�\�����ł��Ă����R�~���j�P�[�V�������Ǝv���Ă��܂����B�܂��A���͐����������A���������Č������������݂�ɂ͗ǂ��e���ɂȂ�ƍl���āA����܂ł����Ă��݂�̐^���͂��܂���ł����B�������A�A��シ�݂�ƌ����������Đ^�������Ă݂��Ƃ���A���̐������ꂵ�����Ȋ�����čX�ɐ����グ�܂����B���̓�����A��l�Łu�E�[�E�[�A�A�[�A�[�v�Ɛ����o������A�u�������A�����Ⴍ����v����炵�Ă�����ׂ肵�Ă܂��B

�@�ʐ^�́A�����œ�������������ꕔ���������Ȃ��Ă��܂����ƁA�S���w�����ŗV��ł�����Ă���Ƃ���ł��B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�y�R�T�����z

�@�����ÃZ���^�[�ł̒��o�̌����̐��l�͑���f�����܂���B�ł���I�Ȗʂ�����Ă��Ă���悤�ŁA����ɔ����F�m�x���L�тĂ���C�����܂��B�����傫�Ȑ��Řb����������A�J�߂��肷��Ƃ��̕��͋C���������悤�ŁA�����萺���o�����肵�ē����鎖������܂��B�ŋߕۈ牀�̂��F�B�����߂���A���╞�������������肵�Ă��݂�Ȃ�̃R�~���j�P�[�V��������낤�Ƃ���p�����݂��Ă��܂����B���F�B�͂т����肵�ē����o���Ă��܂��̂ŁA�Ȃ�Ƃ���肭���ǂ�������@�͂Ȃ����̂��ƍl���Ă��܂��B

�@�܂��T�Ɉ�x�A���c�È�Z���^�[�Ŏ����痣��ĉ߂����Ă��܂����A���}���ɍs���ƉƂɂ�������C�L�C�L�����\������Ă���A�X�^�b�t����B��������݂ꂪ�ϋɓI�Ɋ����ɎQ�����Ċy����ł���l�q���Ă��܂��B

�@�⒮��͂��݂ꂪ�w�ł���������O�����肵�Ȃ���n�E�����O���Ȃ��A�������Ă�������b���������Ƃ��̔����������ł�

�@����f�B�Y�j�[�����h�ɍs�����Ƃ��A���݂ꂪ�����̕⒮������̊Ԃɂ��O���ĕ������Ă��܂��n�v�j���O������܂����i������������̂͂����������̕Ȃł��j�B�������A�����f�B�Y�j�[�����h�ɖ₢���킹���Ƃ���^�ǂ��L���X�g���E���ĉ������Ă������Ƃ�������A�����茳�ɖ߂��č������邱�Ƃ��Ȃ��������Ă��܂��B

�@�ʐ^�́A���ς�炸�D���ȁu���Ȃ����Ȃ����v�V�т����Ă���Ƃ���ł��B

�y�R�U�����z

�@���݂�̊���\�����L�ɂȂ�A���ɓ`���悤�ɂȂ��Ă��܂����B����g���������i���@���A��ő̂�@���A�����������J�����肷��A���U��A��Ŋ���j�A��̕\��i��ԁA�{��A�s���A���ҁA�ދ��A��Ɂj�A���̏o�����A�i�A�[�A�G�[�A�E�[�A�I�[�̔����ŋ����t������A�����ɂȂ�j�����G�A�����ꂼ�ꂪ�͂����肵�Ă�����ł��B�����������ې[���G�s�\�[�h���Q����܂��B

�@��ڂ́A�����ŏ��߂Č����ɖڂ��B�����ɂȂ�i�u���݂�̃A���o���R�ΏH�v�Q�Ɓj�A���N���N���Ȃ�����`���b�s���s���������Ď����T�ɂ��邱�Ƃ��m�F���A�����Ƀ��N���N����ڐ��œ`���悤�Ƃ��܂����B�����u�傫���Y��Ȃ����ˁB����Ă�����B�v�ȂǂƐ���������Ə��Ă܂���̕��������܂����B

�@��ڂ́A���݂ꂪ���������ĕ��Ə������������Ƃ�����܂����B���̎����́A�悤�₭�[�H�̐H��ɒ��������肾�������Ƃ�����A�v���v�����Ȃ����n�����Ă��܂����B����Ƃ��݂�́A���̊�����Ȃ���葫���o�^�o�^�����ė������������u�t�[�A�t�[�v�Ɨ��Ԃ��ĕs�����Ȑ����グ�܂����B���̓n�b�Ƃ��āu���ꂳ��{���ĂȂ���B���݂ꂿ���͈����Ȃ��̂�B�v�Ɛ���������Ɨ��������܂����B

�@�܂�A�q���݂ꂪ�Ǝ��̕\��Ƒ̂̓����A���̏o�����A�S�̓I�ȕ��͋C�Ŏ��ɋC������`����r���q�����~�߂āA���݂�̏ɍ��킹���Ԏ���Ԃ��r���q���݂ꂪ���S����r�Ƃ����R�~���j�P�[�V���������������Ǝv���܂��B

�@����A��R�����U��ɂ낤�w�Z�ɍs�����ۂɁA�搶�ɐ������Ȃ����L�̂悤�Ȃ��݂�̔��B�ɂ��Ęb���Ă��邤���A�R�����̊ԂɔF�m�A�R�~���j�P�[�V�����\�͂��L�тĂ��邱�ƂɋC�Â��܂����B�搶�ɂ͈ȑO����A�w�ʐ^�J�[�h�i�悭��l�A�悭�g�����p�i�A�悭�s���ꏊ���B�e���J�[�h�ɂ������́j�x���쐬���A�������炻�̐l�ɉ�����Ƃ���\�߂��̏ꏊ�ɍs���O�ɃJ�[�h�������邱�Ƃł�苭����ۂ�t���A�J�[�h�Ɛl�E���E�ꏊ�̊֘A�����w�K���邱�Ƃɂ��ӎu�a�ʂ̒[���Ƃ��邱�Ƃ����߂��Ă����̂ł����A�����ǂ����Ă��l�̎ʐ^���B��̂ɒ�R����������A�O�ł̃J�[�h�g�p���ɐl�ڂ��C�ɂȂ����肵�Ď��s�ł����ɂ��܂����B�������A�����݂�͂ƂĂ��L�тĂ���̂ŁA���̎����Ɋw�K������Ƃ�������z���ł��邱�Ƃ�搶�Ɏw�����Ă��炢�܂����B����w�ʐ^�J�[�h�x�Ɓw�T�C���x�����킹�Ďg���Ă������Ǝv���܂��B

�@�낤�w�Z�ł�COR�����i�l�X�ȉ��Ɠ����ɂ��������������ꂽ�Ƃ��̔��������钮�͌����j�̌��ʂ́A�⒮�푕�����łS�O�����ŁA�����b�͕������Ă���͂��������ł��B���ہA�Ƃł��Ă�A�b�����������̔����̗ǂ��������܂��B�����ł͂U�O�������炢�ł����A�r���ł��݂ꂪ�����ɖO���Ă��܂��ĐM�ߐ��Ɍ����܂��B�Ƃł͗������͑�������蔽���͗��܂����A���o�Ŏ~�߂đΉ����Ă���悤�Ȏ�������A�ǂ��܂ŕ������Ă���̂��킩�肸�炢�ł��B

�@�ʐ^�͐V���������������o�����ɋ����ÁX�Ō��Ă���l�q�ƁA�o���Ė������������ł������ܗV�юn�߂��Ƃ���ł��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�y�R�V�����z

�@�낤�w�Z�ŃV�[���\����������Ƃ���A�V�[���ɋ����������搶�̎w���ǂ���ɉ�p���ɓ\�낤�Ƃ��܂����B�ł������ɓ\��̂ł͂Ȃ��A�V�[���̎�Ɏ����ւ�����A���̎��ɋ�������ꂽ�肵�Ȃ���s���܂��A�܂��A�\�肽������ǂǂ�����Ďw���g�������p���ɓ\���̂���������Ȃ��悤�ł��B�ʐ^�́A������͂ł����ĂȂ����p���̌������X���Ă����ăV�[����\�����Ƃ���ł��B�\������͒B�������������悤�ŁA��p���̃V�[�����悭���߂Ă��܂����B

�@���ꂩ��Q�T�Ԍ�ɂ��V�[���\������܂������A���̓��͍ŏ�����@���������ăV�[���\����Ȃ��Ȃ���肭�ł����A�Ƃ��Ƃ��r���ŋ����o���Ă��܂��܂����B���܂ŋ����������čs�������Ƃ��B���ł��Ȃ������Ƃ������R�ŋ����̂͂��܂茩�����Ƃ��Ȃ��A��ʂ������ԂB���Ă����悤�ł��B

�@���c�È�Z���^�[�ł̔��B�����ŁA�m�\�^���@�\�Ƃ�����V�`�X�����̎q���Ɠ����x���Ƃ����ʂ��o�Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�y�R�W�����z

�@����ɋ���Ƃ��ƊO�o�����Ƃ��̑ԓx�ɍ����o�Ă��܂����B�O�ɏo�����������ɂȂ�A�Ƃł��Ȃ����Ƃ����܂��B

�@�Ⴆ�Γ��c�È�Z���^�[�̃f�C�P�A�[�ł́A���O���Ă��Ƃ����ƌĂ��̂��m�F���Ă�����������悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B����������œ����悤�ɂ�点�悤�Ƃ��Ă����߂Ȃ�ł��B �V�[���\���N�����������������Ƃ����A�O�̕����^�ʖڂɎ��g�����Ƃ���p���������܂��B

�@�ΐl�ʂ��L�тĂ��܂��B���̐l�������̂��߂Ɏ��Ԃ������Ă���邱�Ƃɂ��ꂵ����������悤�ł��B�܂�����̍s�����ώ@������A�b�����肵�Ă��̐l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V��������낤�Ƃ��Ă���A�R�~���j�P�[�V�������ƂĂ��y����ł���悤�Ɍ����܂��B

�@�ʐ^�͂낤�w�Z�ł̗l�q�ł��B

�@�N�������Ő搶����p���ɐ��������Ă݂���Ɛ^�����ăN������������A���ɑł��t���Ă��܂����B�w��œE�ޗV�т��������ł���悤�ɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@����A���̕⒮����܂��������Ă��܂��A�E�̕⒮�킾���ʼn߂����Ă��܂��B����ł��e���r�A�I�[�f�B�̉��̂n�m�A�n�e�e�ɔ������A�������p���Ƃ���قǕς��Ȃ��悤�ł��B

�@����̓A�C�E�G�I�̉��i�ꉹ�j�������ȃo���G�[�V�����ŏo���܂��B ����������ׂ�����Ă���悤�Ȑ����Ă���悤�Ȏ�������܂��B

�@���͌����͑O��Ƃ��܂�ς��܂���B

�y�R�X�����z

�@�������������̕⒮��̏��������肵�܂����B�s���ӂŕ��������̂ōĐ\�����p�������Ǝv���Ă܂������A�u�P�x�����Ȃ�v�Ǝs����O��������܂����B�����Ĉ������ł͂Ȃ��̂ŁA�����������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B������A���[�J�[����ɍ쐬���Ă��炢�܂��������ɍ��킸�A���ݒ������ł��B

�@���̕������͌����ŕς��f�����܂���B�������A���͂̏����݂�Ȃ�Ɋ������A�����̋C������\������͂��t���Ă���悤�ł��B�����b�����Ƃɔ������ċ����Ă��˂��肵�܂��B

�y�R�P�O�����z

�@�낤�w�Z�ŊG�̋�̃y�C���e�B���O�����܂����B

�@���݂�͕q���Ȃ��߁A��ɉ������t���̂�������܂��B�� �̓�����ɊG�̋�t���ƌ������ċ����܂����B����ł��搶�́A���C�悭���݂ꂪ���������̂�҂��đ����܂����B����ƊϔO�����悤�ɁA����邪�܂�ɕt�����G�̋����p���ɕt������A����܂��܂��ƒ��߂��肵�n�߂܂����B�ȑO�̗l�ɃC���ȕ��͐�ɃC���ł͂Ȃ��A������x�䖝����E�ϗ͂������t�����悤�ł��B

�y�R�P�P�����z

�@���c�È�Z���^�[�łV�����Ԃ�ɐS���w���̌��w�����܂����B���߂Ďw�����������炷�݂�͐S���̐搶�ƒ��ǂ��ɂȂ��Ă��܂������A�X�ɐe���ɂȂ����悤�ł��B����́A�搶�����݂�̖ڐ���d�������������A���̎��ǂ��ł��݂�̗v�����Ă����ȑI������{�l�ɓ��������邱�Ƃɂ��R�~���j�P�[�V�������������Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B

�@�Ⴆ�A���Ɛ搶���b�����Ă���ƁA���݂�̓O�Y�������܂����B����Ɓu���݂ꂿ���V��ŗ~�����̂ˁB�v�Ɛ搶�����������������ł��݂�͗��������܂��B����ɐ搶�́A�u�ȂɂŗV�т����̂��ȁH���̂������Ⴉ�ȁH����Ƃ����������ȁH�v�ƑI���A���݂�̑����鎋�������āu�������������̂ˁB�v�ƒ���ƁA���݂�͂��ꂵ�����ɑI����������ŗV�юn�߂܂��B

�@���������̒��q�ŁA���݂ꂪ�����A�N�V�������N�����Ƃ������v���������ȑI�����𓊂������đI����̂ł��B���݂�ɂƂ��ẮA�����̗v�����ʂ邱�Ƃő���ɐM�����ƈ��S��������悤�ł��B

�@���͐��̒��q�A��⑫�ő���ɐG�邱�ƂŁA���݂�͉�����`���悤�Ƃ��܂��B�܂��A����L���Đ����グ�ĕ������������ނ悤�Ȏd��������悤�ɂȂ��ė��܂����B�������A����Ɓ[����ł��ߊ��Ɩڂ����炵����A����悤�Ƃ��鎖���p�ɂɂ����ł��B���݂�̒��ł̐l�Ƃ̋�����������悤�ŁA����̃R�~���j�P�[�V�����\�͌`���̉ۑ�ł��B

�y�S�O�����z

�@�ŋߎ���������̂́A���݂�̉ߕq�����y�����ꂽ���Ƃł��B������Ƃ������Ƃŋ������肷�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�܂����B�����邱�Ƃ͂����Ă��A�䖝���Ă��̏�ɏ�������l�q�������܂��B�����ɂ��ϋɓI�ɎQ�����Ă��܂��B���c�È�Z���^�[�ł̐e�q�����A�ۈ牀�A�낤�w�Z�A���̑������ȏ�ɏo���������ŁA�ƈȊO�̏ꏊ�ɏꊵ�ꂵ���̂��Ǝv���܂��B�Ƃɂ���ƊÂ����o�Ċ���̋N�����������Ȃ�A�������ĊO�̂ق������������Ă��邱�Ƃ������ł��B�ʐ^�͓��c�È�Z���^�[�ł̗l�q�ł��B�֎q�ɍ����Ē����Ԃ��ƂȂ������Ă��܂��B

�y�S�P�����z

�@���݂�̔���I�Ȑ������āA���낢��Ȃ��Ƃ������Ă݂܂����B

�@���݂ꂪ�l�̔������������������͓{���Ă�߂�������A���Ƃ�������������E�킹�Ď��ɓn������A�I���c�ւ�������Ƃ��Ɏ��̌��܂ŗ�������A�����ł��܂����B

�@�ۈ牀�֗V�тɍs�������₵�A�F�̗l�q���������Ă��邾���łȂ��A�V�тɎQ����������A�䖝�������肵�Ă��܂��B�����Ƃ̂�������̎�荇���Ȃǂ��ق��Ă�点�Ă��܂��B

�@���R�z���Ȃ��݂�ɂƂ��ẮA�l�Ɏw�}���ꂽ��A�F�ƍ��킹��̂͑����̃X�g���X�ɂȂ��Ă���悤�ł����A�^�ƃR�~���j�P�[�V�����̌P���̈�ł��B

�@��Q�҂⍂��҂Ȃǂ̎ア����ɂ���l�ɂ́A���낢��Ȗʂŕ��S��������܂��B���݂�̏ꍇ�A�����片��������قǂ̏d�x�̏�Q�ł͂���܂���B���̂��߁A�ł��邾������҂ɋ߂���Ԃɂ��ĕ��S�̂�����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��A�e�̖�ڂƎv���Ă��܂��B����͂��݂�̒a�����ォ��l���Ă������ƂŁA�ȑO�ɂ��������������^�����悤�Ƃ��ď�肭�������f�O���Ă���̂ł����A�N��I�ɂ����݂�̐�����Ԃɂ����Ă��ǂ������ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ƃ͂�����͂茒�펙�ł͂Ȃ��̂ŁA�X�g���X�ɂǂꂾ���ς����邩������܂���B

�@�����œ��c�È�Z���^�[�̐S���w���̉𑝂₵�܂����B�S���̐搶�ɂ��Ɓu�Ȃ�ׂ��������K�i����点��̂��ǂ��v�Ƃ̎w�����Ă��܂��B

�@���ꂩ������݂���ώ@���Ȃ���A�q�����m�̃R�~���j�P�[�V�����A���퐶�����^�������Ă������Ǝv���Ă��܂��B

�@�ʐ^�͂낤�w�Z�ł̔��B�����̗l�q�ł��B�u���������玟�͂����Ȃ�v�Ɨ\�����čs�����Ă���l�q���悭�����܂����B

�y�S�Q�����z

�@�����̕⒮��̃n�E�����O���Ђǂ������𑱂��Ă��܂������A�悤�₭�����悤�ɂȂ�܂����B�����ɓ���邱�Ƃŕ��������ǂ��Ȃ�炵���A�������\����ς��܂����B�Ƃ��낪�A���x�͓��������̕⒮��̃V���R���̕����ƕ⒮��Ƃ̐ڒ����������ĊO��Ă��܂��܂����B�V���R���͍��̂��ڒ�����̂�����f�ނ炵���ł��B�����ɋƎ҂ɑ���A�C���㑕������ƁA�����Ă��������ɍĂѓ����ꏊ�����Ă��܂��܂����B�Q�x�̏C�����o�č����ő����Q���ɂȂ�܂����A�n�E�����O�������ǂ��悤�ł��B

�@�F�m�R�~���j�P�[�V�����̖ʂł́A�傫�ȕω����݂��܂����B

�@�O��y�S�P�����z�ŏ������悤�ɁA�t���班�����݂�Ɍ��������n�߂܂����B���Ƃ��Ă͏A�w�܂ł̊ԂɁA�����̎h�����o���ł���ۈ牀�ɒʂ����ƂŏA�w��̊Ԍ����L������Ǝv���A�ۈ牀�ʼn߂������Ԃ𑝂₷�����ŕۈ牀�ɐ��T�ԏT�Q��̊����Œʂ��Ă��܂����B����ɍ��킹�A�Ƃł��^���n�߂Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�A���݂�̗l�q�������ɕς��܂����B���N�����Ƃ��Ɏ������ǂ��ɋ���̂�������Ȃ��Ȃ�悤�ŁA�q���[�A�q���[�ƃp�j�b�N�C���ɐ����グ����A�ۈ牀�Ŏ������̉����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ����݂�ɂ�点�悤�Ƃ���Ǝ��R��D���邱�Ƃ������肮����悤�ɂȂ�܂����B���c�È�Z���^�[�A�����ÃZ���^�[�A�낤�w�Z�A�ۈ牀�A���̎��ƁA�U���A�������ȂǁA�s����X�ŃL�����L�����Ƃ���������A���������Ȃ��Ȃ�܂����B

�@���͐S�z�ɂȂ�A���c�A�ۈ牀�A�낤�w�Z�A���ꂼ��ɑ��k�ɏ���Ă��炢�A��y�}�}����̃A�h�o�C�X�����炢�܂����B�����Ă܂��A���݂�𑁋N�������A�������Ǝx�x�����A�Ƃɋ��鎖�������܂����B�����ĉƂł��O�ł��������݂ꂪ�s�����ɂ����Ƃ��A�����ɑ̂ɐG��Ċ�����Ęb������悤�ɐS�����܂����B

�@����Ƃ����ɂ��݂�͗��������n�߂܂����B�܂��A�ȑO�͋߂��܂Ŋ����Ɩڂ����点����A�����������܂�D�܂Ȃ�������Ɛe�Ƃ̊Ԃł��p�[�\�i���]�[�����L���ۂ��Ă����̂ł��B���ꂪ��������������A�������������Ƃ��ɑ̂�C�����������̌��ɖ��߂Ĉߕ����K�W�K�W���ނƂ������Â����d��������悤�ɂȂ�܂����B�e�q�̐M���W���[�܂����C�����܂��B�R�~���j�P�[�V�������A�c�[�ƌ����J�[�I�Ȋ��o���o�Ă��܂����B���̂��݂�ɕK�v�Ȃ̂́A�^��Љ�����e�̈�������̂�������܂���B

�@�֘A���͕�����܂��A���̈ꌏ������������ɉ^���@�\�A�ېH�@�\���L�сA�l�̊�̎��ʁA�ꏊ�̔F�����ǂ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@���݂�͎��������̎q�ƈႤ�����ǂ���番�����Ă����悤�ŁA�ۈ牀�ł͑��̏�Ɣ�ׂ�ƈޏk���Ă���悤�Ɍ����܂��B�������A����҂̒��ŋ��������ė~�����Ƃ����C�����͕ς��Ȃ��̂ŁA���݂�Ƃ̐M���W��厖�ɂ��A���݂ꂪ�������Ȃ��悤�ɖ��������������A�\����L���Ă�肽���Ǝv���Ă��܂��B

�@�ʐ^�́A�낤�w�Z�ł̃V�[���\��ł��B�O���[�v�ɕ����ē\����K�� ���܂����B�����ē\��̂͂܂�����悤�ł��B����ł��V�[����\���Ƃ͍D���Ȃ̂ŁA�搶�ɑ�����Ȃ��璷�����Ȋ撣���Ă܂����B

�y�S�R�����z

�@�����̕⒮����������ĊO���悤�ɂȂ�܂����B��������ނ��̂��������Ă���̂��A�{�����[�����傫�����Č������Ă���̂��킩���܂���B�낤�w�Z�̐搶����X�C�b�`����đ������Ă݂�Ȃǂ̎w�������Ă��炢�A�ώ@���Ă��܂��B

�@���͂��݂�̉Ƃł̗l�q�����Ă��āA�O�ł������������Ȃ��悤�Ɏ����Ă�������������܂����i�S�Q�����j�B���Ɏ����Ă����̂́A�����͂Ől�̊���˂�����A���������������肵�Ȃ��Ƃ������Ƃł����B���݂�ɂƂ��Ă̓R�~���j�P�[�V�����̎�i�̈�Ȃ̂ł����A�u�ʂ̕��@�ł��l�ƒ��ǂ��ł����B�v�Ƃ����������Ă܂����B�������A���݂�̗l�q���ςɂȂ�n�߂��̂Ŏ���̂��~�߂Ă܂����B

�@�U�����ɓ��c�È�Z���^�[�Ƃ̖ʒk���������̂ŁA�f�C�P�A�ł��F�B�Ɋ�Q�������Ă��Ȃ��������Ă݂܂����B����Ɓu���F�B�ɂ͋����͂���悤�ł����A�˂�����Ƃ���Q��^����悤�Ȃ��Ƃ͈���ĂȂ��ł��B���Ă͂����Ȃ������Ǝv���Ă����ł͂Ȃ��ł��傤���B�v�Ƃ���������Ă��܂����B���̒m��Ȃ��Ƃ���ŁA���݂ꂪ��ɉ������Ή����ł���悤�ɂȂ��Ă��Ă��邱�Ƃɋ����܂����B��Ƃ������Ƃ�����l�Ɉӎu��`�����i�ɖR�����̂ŁA�m�I���x�����ǂ��܂Ŕ��B���Ă���̂���������܂��A���݂�̒��ł͐������Ă���̂�������܂���B

�@���݂�̏A�w�Ɍ����āA�{��w�Z�̌��w��ɎQ�����Ă��܂����B�܂��N�������A�݂낤����̒����̖�������܂����A�Ƃ���ʂ��₷�����ȂQ�s�̓s���̗{��w�Z�̒m�I�N���X�����Ƃ��āA�ǂ��炩�ւ̓��w��ڕW�ɗÈ�����Ă�������ł��B

�y�S�T�����z

�@�V���̌㔼�ɁA�܂��E���̕⒮������Ă��܂��܂����B�����h�~�̂��߂ɕR��t���Ĉߕ��Ɍ���ł����̂ł����A�������f���Č��Ȃ������Ƃ��ɖ������Ă��܂����悤�ł��B�O��̕�����A�����̍Đ\�����Ɏs����u���x����������\���ł��܂����B�v�ƔO��������Ă����̂ō��������̂ł��B�⒮��Ȃ��ł����v���ǂ����A�낤�w�Z�̐搶�ƒS���̎��@�Ȃ̐搶�ɑ��k���܂������A���̂��݂�̕������̏�Ԃł͕⒮��Ȃ��̐����͍l���Â炢�����ł��B�ł��搶�ɂ��肢���āA�ŋ߁A���������Ƃ���ŋ����Ă��܂����������̂ŁA�����������������̏�Ԃ����ׂ邽�߂ɗ����]�g���������邱�Ƃɂ��܂����B

�@��N���A���͂��݂��ʂ��Ēm�荇�������̊��߂Ńs�A�m���K���n�߂܂����B���͑S���̏��S�҂ł����A�������݂�ɒ���������A��������A����������y���ނ��߂ɖ����s�A�m��e���ė��K���Ă��܂����B���݂�̓s�A�m���D���Ȃ悤�ŁA�����e���Ă���ƃR���r�J�[�ɏ���ăX�[�b�Ƌ߂Â��Ă��Č��Ղ�G������j�R�j�R���ĖT�Ō��Ă����肵�܂��B�܂����c�̃f�C�P�A�ł̉��y�����ŁA�A�b�v�e���|�̃s�A�m�̋Ȃɍ��킹�m���m���ɂȂ��Ă������Ƃ������������ł��B

�@�����Ńs�A�m�̐搶�ɂ��݂���K�킹�Ă��������Ȃ��ł��傤���Ƃ��b�������Ƃ���A���������ĉ������܂����B�K���Ƃ����Ă�����������Ȃ��ł��傤���玄�̕G�ɏ悹�Č��Ղ����R�ɐG�点�鎖����n�߂Ă��܂��B�搶���u�|���|����v�ƒe���ƁA����ɍ��킹��悤�Ɍ��Ղ������ĉ����o���܂��B�肪�������̂Ŏ�S�̂ň�̌��Ղ������Ă��܂������͏o���Ă��܂��B�W���͂����̂͂T������P�O�����ł��B�ł��y�������ɂ��Ă��܂��B�e����悤�ɂȂ�Ȃ��Ă����y�ɐe���ނ��Ƃŏ�ʂȂǂ��L�ɂȂ�����Ǝv���Ă��܂��B

�y�S�V�����E�W�����z

�@��q�����̌���Ö@�ł́A�g�̂��g���ėV�тȂ���R�~���j�P�[�V�����\�͂����߂�Ƃ��������@�ŌP�����Ă��܂����B

�@�܂��A�S�̂̕ۈ�ƌʂ̕ۈ炪����A�ʂ̕ۈ�ł͐Q�N�����Ă��鋏�����ɏ������T���U�炵�Ċ��G�V�т�������A���݂��l�ŃX�k�[�Y�������ŗV���Ă��炤�����݂�̋������ő���Ɉ����o���A����������܂ŗV���Ă��炢�܂����B�y�����V�Ƃ����������������ƗV�т����Ƃ����~���ɂȂ���A�R�~���j�P�[�V�����\�͂̌���₢���Ȏ��ւ̒���A�o���ɂȂ����Ă��������ł��B

�@��q�����Ƃ�������Ȑ������̒��ŁA���Ƃ��݂�̊W���ς���Ă��܂����B

�@���݂�́A�����v���Ă��������͂邩�ɏ_��ŔE�ϋ����A�ϋɓI�ł����B����������F�߂����Ƃł��݂�͈��S���A����M�����Ă��ꂽ�l�Ɋ����܂��B

�@�����Ă���͂��܂��܂Ȃ̂ł����A�����������Ԃ��������݂�������ʼn߂������ς����ꂸ�A���Ԃ̂قƂ�ǂ��{�݂̎��͂��U�����ď����Ă܂����B���ꂪ�v���̂ق��y���������̂ł��B�������Ƃ��݂�ɘb�������Ȃ��瓯���i�F�����Ă��݂�Ƌ������邱�Ƃ��A��̊��������������悤�ł��B���݂�͈ȑO�������ɐG��悤�Ƃ�����A������i����p�x�������Ȃ�܂����B����͕�q�����ł̑傫�Ȏ��n�ł��B

�@�@�@

�@�@�@ �@

�@

�y�S�X�����`�P�P�����z

�@�P�Q���ɐ����ÃZ���^�[��ABR�����i�]�g�ɂ�钮�͌����j���܂����B

�@���͂͂U�O�`�V�O�����ŁA�⒮�������Ɖ��ɂ���ĂT�O�������炢�܂ŕ������邱�Ƃ�����悤�ł����A�ȑO�ƂقƂ�Ǖω��͂���܂���B�������A���݂�̍s�������Ă���ƁA�Ђ���Ƃ��ĕ������Ă����Ȃ����Ǝv�����Ƃ�����������悤�ɂȂ�܂����B

�@�܂��A���̑傫���Ŕ�������悤�ɂȂ��Ă���悤�ł��B

�@������A�Ɓ[���剹�ʂŁu�X�^�[�E�I�[�Y�v�̊i���V�[�������Ă���ƁA�����̂܂܃e���r�̋߂��ɂ������݂ꂪ�ˑR�����Ȃ���e���r���痣��Ă����A���������Ɨ������������Ƃ�����܂����B���܂̋x�݂ɑ�D���ȃe���r�ӏ܂�W�Q���ꂽ�Ɓ[����͕s�@���ɂȂ�A������U�炷�悤�ɑ傫�ȃN�V���~���R��ƁA��x�������������݂ꂪ�܂��O�Y�O�Y���Ă��܂��܂����B

�@�܂��A���̑傫�������ł͂Ȃ��Ƒ��̊������͂̏��������邱�Ƃ��A�ꍇ�ɂ���Ă͂ł���悤�ȋC�����܂��B

�@����ɉ��̍D�݂�����悤�ł��B�q�������̉̔ԑg������Ă���Ƃ��ɂ͂����ƃe���r�̂��ɂ��āA�����̍D���ȉ̂ɂȂ�ƃe���r��ʂɂ�������܂��B����������Ԃ̎��͎q���̐���������A�����̍������A�e���|�̂���ȁA�܂��f�����q�����f���Ă�����A�N�₩�ȐF�ʉ�ʁA��ۓI�ȓ����������ʂ������肷��悤�ł��B

�@�u���݂�̃A���o���i�S�̓~�j�v�ł������Ă��܂����A�����e���r�ɖ����ɂȂ��Ă���l�q����������Ŏז����������ǂ����͖{���̂Ƃ���͉������ł����A���̎��͉�ʂɎ�b���傫���f���o����Ă��菗���̍������̂a�f�l������Ă����ʂŁA���݂ꂪ��������������������Ă����̂͊m���ł��B

�@�s�A�m�̃��b�X�����ƂĂ��y����ł��܂��B���N�ɓ����Ă���͐搶�Ƃ悭�ڂ����킹��悤�ɂȂ�܂����B�m�b�Ă���ƑS�g�ʼn��y�������Ă���悤�ŁA�̂⓪��h�炵�Ȃ���D���Ɍ��Ղ������Ă��܂��B

�@������߂Ă������o�ł̃R�~���j�P�[�V�������ł��邩������Ȃ��A�Ƃ������҂����܂�Ă��܂��B

�@�ʐ^�́A�낤�w�Z�ł̗l�q�ł��B���́A�R�C���������ăP�[�X�ɓ�����܂����B�E�́A���𗘗p�����ɂ͂^�C�v�̕M�Ŗ͗l�����܂����B���M�^�C�v�ł͈���̂�����炵���܂������Ȃ悤�ł��B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�y�T�O�`�P�����z

�@�R���ɂ낤�w�Z�łЂȐl�`�����܂����B�R�[�q�[�t�B���^�[�ɐ����y���œ_�������A���ŔG�炷�ƃC���N������Ŗ͗l���ł��܂��B������h���C���[�Ŋ������Ėc��܂��Ē����ɂ��A��Ɋ������ƂЂȐl�`���ł�������ł��B���݂�́A�y���̃C���N�␅����ɕt���̂����̂�����������܂����B���i�͎葫�̉ߕq�������邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��̂ł����A�����ۂ����̂ɐG���Ƃ������������Ă��܂��܂��B����ł����̓��͂����ƈ֎q�ɍ���Ȃ���A�搶�Ɏ�`���Ă��炢�A�Ƃ������w�ǐ搶�����܂������A���̐���ߒ������߂ďo���オ��܂ő҂��Ă��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�쐬��́A�낤�w�Z���ɂ���{���̂ЂȐl�`�����ɍs���܂����B

�@���c�È�Z���^�[�ŔN���g�ɂȂ������݂�́A�V���������������F�B�ɋ����������Ă����ƌ��Ă�����A�E�����V�������F�B�Ɋ|���������ɂȂ��Ď��������������Ă��Ȃ��ƕ�����ƁA�������肵�Ă���悤�ł��B�\�����ɖL���ɂȂ肻�̎��X�̎����̊����l�ɑ��銴���~�������͂ɂ�������悤�ɕ\�����ł���悤�ɂȂ����悤�ł��B

�@

�@ �@

�@

�y�T�Q�����z

�@�낤�w�Z�ł́A����������ꂽ�肷�邱�Ƃ����Ԃ������ďK���Ă��܂��B�D�܂Ȃ����Ƃł����ƂȂ�������A���Ɍ������Ď��g�ނ��Ƃ����������̂ł����A�T�����̂낤�w�Z�ł́A�䖝�ł��Ȃ��Ȃ�Ɗ���̕��𗼎�őS�ĕ��������A�����o�����Ƃ�����܂����B�܂��È�Z���^�[�Ŏv���ʂ�ɂ����Ȃ��Ɠ{��������邱�Ƃ�����悤�ł��B

�@����͎����̗~����\���ł���悤�ɂȂ������߂Ɖ��߂��Ă��܂��B���̗~�����J�[�h��w�������ɕϊ��ł���Ηǂ��ȂƎv���Ă��܂��B

�@�È�Z���^�[�̐S���P���Ŕ��B�����������Ƃ���A�S�g�Ƃ��Ɍ���X�������x�������ł��B

�@����ʂł͕s����ɂȂ邱�Ƃ�����܂����A�����̃p�^�[���͂��݂�̃y�[�X���ł܂��Ă��Ă��܂��B

�@�È�Z���^�[����A���ƁA�����Ǝ������Ă���Ԃɒ������Ȃ���e���r��������V�肵�Ă��܂��B��l�ŏW�����ĉe�V�т����Ă���Ƃ��́A����o���Ǝז����Ȃ��łƌ�������ɐe�̎���͂������肵�܂��B�������V��łق����Ƃ��ɂ͗���������o���ĊÂ��Ă�����A������𗣂��Ƌ����Ă��܂��Ƃ�������܂��B

�@�[�H���Ƒ��ň͂݁A�����C�ɓ���A�Ɓ[����ƐQ��O�ɗV��Ŗ���ɂ��܂��B�����o�����Ȃ��ƁA��Ȃ��Ȃ�����Ȃ���������܂����A�ߑO�P���ɂ͖���ɂ��Ă���悤�ł��B

�@�ʐ^�����́A�낤�w�Z�ŏ����������Ă���Ƃ���ł��B

�@�ʐ^�E���́A������������ɔ����Ă�������u�ۂۂ����l�`�v�ŗV��ł���Ƃ���ł��B�����ɂǂ�Ȃ�������ł����邭��Ċώ@���Ắu�ۂ����v�Ƃ���̂���ł����A�ۂۂ����l�`�͐l�̌`�����Ă��邽�߂��A�w�⑫��E��Ō����肵�Ă��܂��B�ł����ł���������߂���Ƃ�������͂��Ă��܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@