小 児 科

《平成17年》

6月7日(1歳3ヶ月)

島田療育センターで小児科の主治医小沢浩先生の診察を受けました。

体調に異常はなく、身長65,5㎝、体重は6,8㎏と順調に成長しています。

今のすみれは嘔吐がほとんどないため、鼻からの経管栄養をを続行する事になりました。栄養摂取の方法としては胃ろう装着の選択もありますが、嘔吐が続き体重が増えないことが判断材料となるそうで、今のすみれには適さないようです。

1歳を過ぎるとエンシュアなどの経管用の栄養剤を使うことが多いのですが、私がすみれの体調の変化を憂慮したところ、5歳くらいまでミルクを使っていた子供もいたという話もあり、すみれも当分の間このままミルクでの注入を希望しました。

その場合、プラスαとして野菜ジュースを適当量くわえる指示を受けました。ミルクの量は様子を見ながら1日に1回140㏄×5回から160㏄×5回に移行していきます。

(参考 エンシュア100㏄あたり100kcal、ミルク100㏄あたり80kcal)

7月7日(1歳4ヶ月)

親の私達から見てすみれの体調は良好でしたが 急変時に適切な対処をしていただくために全体のチェックをしてもらいました。結果、診察でも異常はありませんでした。今後もこれまでの3ヶ月に1度のペースではなく月に1度のペースで診察してもらうことになりました。

身長67.2㎝ 体重7.2㎏。

9月6日(1歳6ヶ月)

8月に診察しそびれました。しかし、たまに環境の変化により便秘と下痢をするくらいで体調を崩すことはありませんでした。

この日は身体機能のチエックをしてもらいました。床に座っているすみれは、自分の前に置いてあるおもちゃを後ろにいる先生に取って差し出し、さらに私が前に回って呼びかけるとそれに応じて私におもちゃを差し出しました。このことから外界からの刺激に対する反応が良いとの診断を受けました。

栄養はミルクを160㏄を1回、150㏄を4回。このまま160㏄×5回に移行していきます。

身長69㎝、体重7.8kg。

9月26日

前日から大量の目脂と頻回のくしゃみ、くしゃみと同時に少量の鼻水が出たので、緊急時や予防接種でお世話になっている地元の市民病院の小児科で診察してもらいました。

これまで過去二回、風邪を引いた時に治りが遅かった経緯があったので、今回は早めに診てもらいました。

市民病院の主治医は「コルネリアの子達はこじらせると大変な事になるから」と言って、吐き気、下痢、鼻水、痰、これから起こりうる症状に対する薬を数種類出してくれました。

その後、薬を飲ませてから病院の近くにあるすみれ教室に向かい、いつも通りに過ごしました。

9月30日

風邪は少しずつ良くなっているようですが、26日の診察の際に行った検便の結果が分かり、大腸菌「O-25」が検出されました。「O-157」のような毒性が強く恐ろしい物ではないそうです。(風邪の症状と大腸菌とは直接関係ないようです。)

子供に触れるときに清潔を心がけ、抗生剤の投与で様子を見ることになりました。療育に出かけることも問題ないそうです。しかしこの日のPTは大事をとってお休みしました。

10月6日に風邪とお腹の予後を診てもらう予定です。

5月以降すみれの体調はずっと良かったので、療育の場を増やしたり、あちこち出かけたりと新しい環境を体験する機会が多くありました。しかしどこへ行ってもぐずることが多く、多少無理し過ぎかなと思いつつも早くいろんな環境に慣れさせることを優先してしまい、少しでも笑えばそれで良しとしていました。案の定、夏から秋への季節の変わり目に体調を崩してしまいました。これまでのいろんなストレスが免疫力を弱めてしまったのかもしれません。

4月のアレルギーの件に続き、母親として子供の体調管理が出来なかったことを反省しました。すみれの場合、摂食だけでなく全てにおいて焦らずゆっくりすすめていかなければならないことを頭にたたき込まなければなりません。

10月3日

投薬後に便が緩く頻回になったのが気になり市民病院へ行きました。

抗生剤の影響かもしれないとのことで整腸剤で様子を見ることになりました。そして菌が無くなったかどうか調べるための検便をしました。

風邪は治ったようです。

10月7日

4~6日の間に下痢は止まりました。日中は元気で風邪を引く前の笑顔も取り戻し始めました。しかし夜泣きをするようになり、後追いが強くなりました。抱っこをしたり傍に付いていないとすぐに泣きます。

また、あせもだと思っていた赤い湿疹がひどくなりました。検便結果では菌は出ませんでしたが、再び菌が繁殖する可能性もあるとのことで、この日もう一度検便しました。

10月13日

検便の結果、今度は大腸菌「O-18」が出ました。「O-25」がお腹の中で変化したか、新たに菌を拾ってしまったのかもしれないとのことでした。そして今後1ヶ月、整腸剤で腸の調子を整えながら菌を追い出す治療をすることになりました。「O-25」の時同様、普段の生活をしていて構わないそうです。1ヶ月後、検便します。

また、赤い湿疹はアトピー性皮膚炎の可能性が出てきました。気候の変化により(私がアレルギー体質であることから)親から受け継いだ性質が出たのかもしれないとのことでステロイド系の塗り薬で様子を見ることになりました。

夜泣きは落ち着きましたが、後追いは相変わらずです。

10月24日

市民病院に体調の経過を見てもらうと共に、インフルエンザの予防接種の1回目を受けに行きました。体調は安定してきており11月の検便まで経過観察です。インフルエンザは卵由来のワクチンのため食物アレルギーの悪化が心配されましたが無事に済みました。ワクチン中の微量な卵にはすみれは反応しなかったようです。

11月9日

芳賀クリニックに出かけるために支度をしていた時にくしゃみを連発し、白い鼻水を垂らしました。往復3時間の電車移動で悪化する事を考え、急遽行き先を市民病院に変更しました。喉が赤く腫れているとのことで咳、鼻水、痰止め、気管支を広げる薬を出してもらいました。この時7日に行った検便結果が出ており、大腸菌はいなくなったそうです。風邪は薬を飲むとすぐに良くなりました。

11月28日

前日から鼻水が出て喉に溜まることにより嘔吐が頻繁になっていたので、すみれ教室を早退して市民病院にいきました。そしていつもの痰鼻水を切る薬を出してもらいました。

12月1日

治まった鼻水が再び大量に出始め、首の湿疹がひどくなりました。鼻水の出方が唐突な上、湿疹も気になったので、市民病院に即出かけました。すると、花粉や黄砂の飛散によるアレルギー反応の可能性があるとの事でした。言われてみるとアレルギー体質である私も同じように反応していたので納得できました。再びいつもの痰鼻水を切る薬等出してもらいました。近いうちにアレルギー反応検査を行うつもりでいます。

12月19日

市民病院でアレルギー検査の結果が出ました。花粉、ハウスダスト、そして以前反応した卵を含め、何にも反応しませんでした。長い間出ていた鼻水は風邪によるものであることが分かりました。しかし、今は出ていなくても今後アレルギー症状が出る可能性も十分にあるそうです。

11月末から嘔吐が頻繁になり始めました。当初鼻水が喉に溜まるためと見られていましたが、鼻水だけでなく、摂食訓練により大量に出始めた唾液、胃食道逆流症の影響も考えられるようになりました。年が明ければ胃ろうの手術も視野に入れ、逆流症の検査を受けようと思っています。

12月28日

嘔吐が日に日にひどくなり、1週間前位から注入中や注入直後、さらには眠っている間に咳き込み、吐いてうまく呼吸が出来なくなる状態が増えてきました。特に睡眠中の嘔吐でもがき苦しむ姿には見るに耐えられず、急遽国立成育医療センター総合診療部(小児期診療科)と外科で受診しました。

診察の結果、嘔吐の原因としては摂食訓練の刺激によって多量の唾液が分泌されその処理が出来ないことと、胃食道逆流症の疑いが考えらるとのことで、詳しく調べるために1月10日から数日間、検査入院することになりました。造影剤を使って喉と胃の中を食べ物がどのように流れるかを調べたりphの計測をする予定です。

《平成18年》

1月10日

胃食道逆流症の検査のため国立成育医療センターに入院しました。

1月11日

①食道造影検査(造影剤を食道に流し、逆流するか否かを観察しレントゲン撮影をする)では10㏄流したところで逆流し始めました。またレントゲンからヘルニアのため胃の入り口部分が広くなっていることが分かりました。

②24時間phモニター検査(ph計測器からセンサーの付いた管を鼻から食道に通しph値や逆流の頻度や胃酸の停滞度を計測します。通常食道は中性なので酸性の値が高ければ胃酸で酸性になっている胃内容物が逆流していることになります。)では食道下部で一日の四分の一以上逆流があることが分かりました。

これらの結果を踏まえて今後の治療方針を先生に検討してもらっているところです。

14日・15日は外泊許可が下りて自宅で過ごし、16日から他の臓器の検査と逆流症の処置のため1週間の予定で再入院します。

1月16日

①逆流症の手術と胃ろうの手術をすることになりました。

11日の検査後に担当医師は、投薬(胃腸薬)やEDチューブ(鼻腔から十二指腸までのチューブ)による経管栄養等なるべく手術をしないで嘔吐を避ける措置を勧めてくれました。

しかし私は、検査結果に関係なく鼻腔チューブの経管栄養から胃ろうに移行したい、という強い希望を以前から持っていました。何故なら、すみれは大きくなるにつれて自分でチューブを抜くことが頻繁になり、チューブの貼り方を変えるなどの工夫により改善された時期もありましたが、それでも防ぎきれなくなりました。また、逆流したミルクが誤って気管に入り込んで肺炎など呼吸器系に異常が出るおそれを避けるため、極力吐かせないような努力(注入を途中で中止したり、正規の注入時間帯に関係なく夜中でも安定しているときに2時間近くかけて注入する)をしていたからです。以前にも投薬による嘔吐防止をしていましたが、今回の検査で逆流症が確認されたこともあり、私の希望としては胃ろうにしたいと思ったのです。

そこで14・15日に帰宅した際、胃ろうの手術経験があるCdLS親の会会員のお友達の経験談を寄せてもらい、主人とも相談しました。そして、やはり親の希望としては「胃ろう手術と逆流症手術を早く行い、療育に集中し適正な栄養摂取をしあらゆる発育を促したい」ということを医師に伝え、詳しい病状の説明と今後の処置について医師と話し合うことにしました。

16日、主人とともに医師と面談して私達の希望を伝えたところ、「お父さんお母さんが良ければ外科的措置をした方が良いでしょう。出来ればこの入院中に。」と言って下さり、早速担当医は外科医師とスケジュールを調整してくれ、運も良かったのか異例の早さで27日に手術が決まりました。

②心臓のエコー検査をしました。

すみれは、以前NICUに入院していた病院で心臓の弁の一つが未熟で血流の逆流が起こりやすいと言われており、今回の手術にも影響するかもしれないということで、改めて検査しました。その結果、少しの逆流はあるが手術にも日常生活にも支障はないそうです。

1月27日

予定どおり、手術を行いました。

すみれが受けた手術は、

① 食道裂孔縫縮術

② 噴門形成術

③ 胃ろう造設術

の3種類です。それぞれの簡単な内容は次のとおりです。

【正常な胃食道とすみれの状況】

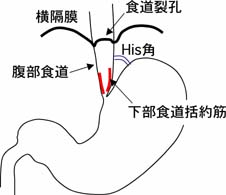

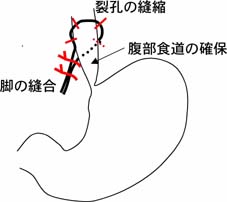

通常、食道は口から横隔膜にある食道裂孔と呼ばれる穴を通って胃に到達しています。従って、胃は常に横隔膜の下(腹腔内)に位置しています。胃の噴門部(食道からつながる胃の入り口部分)には、胃から食道内に逆流が生じない機能がいくつか備わっており、一つは腹腔内に食道の一部が入っていること(腹部食道の存在)、二つ目に食道と胃の合流する角度(His角)が鋭角であることから満腹になると胃の内圧で噴門が閉まること、その他に下部食道括約筋が存在すること、などです。(図1参照)

( 図 1 )

ところがすみれの場合、

①食道裂孔が少し広く、その隙間から胃の一部が横隔膜の上に移動してしまう(食道裂孔ヘルニア)

②His角(食道と胃の角度)が鈍角で噴門が閉まりにくい

③腹部食道がやや短い

が、逆流症の原因になっていることが事前の造影検査で判明しました。

これらを改善するために、上記3種類の手術を受けることになったのです。手術は、傷が小さく術後の創部痛などの影響が小さい腹腔鏡下で行うことになりました。

【食道裂孔縫縮術】

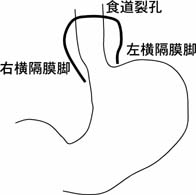

食道裂孔から腹部食道の周囲を剥離して遊離し食道裂孔の辺縁を明らかにしたうえで、食道を少し下に引き出す。(図2参照)

さらに食道裂孔の辺縁を形成する左右の横隔膜脚(食道の背側に存在する筋束)を縫合して裂孔を縫縮する。縫縮された裂孔の新しい辺縁と食道壁を縫合固定して一定の長さの腹部食道を確保する。(図3参照)

( 図 2 ) ( 図 3 )

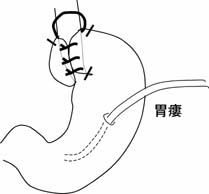

【噴門形成術】

遊離された噴門を腹部食道の背側を通して右側へと引き出す。(図4参照)

引き出された噴門で腹部食道を包み込むように取り巻いて縫合する(Nissenの手技)。さらに数針の縫合により全体を固定する。(図5参照)

( 図 4 ) ( 図 5 )

【胃瘻(ろう)造設術】

カテーテルで直接胃に栄養を入れるために、胃ろうを造設しました。腹腔鏡での手術で切開した穴を利用し、バルーンチューブ型を造設しました。退院までに、ボタン型になる予定です。(図6参照)

( 図 6 )

手術は、予定より早く約4時間で無事終了しました。術前に執刀医から、感染症、臓器癒着、食道剥離の際の他臓器や神経系への損傷などのリスクの説明がありましたが、そのような状況も無く術後の経過はおおむね良好です。

※ 本手術についての説明図及び説明文の一部は、大阪大学小児外科教室のホームページから許可を得て引用させていただいています。

1月27日から2月3日

ICUで術後の治療をしていました。手術直後、狂ったように暴れ、筋肉から出る酵素が異常に高くなったことから心エコー検査と、若干の不整脈があったことから24時間心電図検査をしましたが結果異常ありませんでした。また麻酔の影響から肺に水が溜まったり体中の二酸化炭素が多くなったりしましたが順調に回復していきました。

2月3日

午後、ICUから一般病棟に戻りました。表情は良くなってきましたが、手足の栄養点滴と胃瘻から伸びる脱気チューブや体の抑制がかなりうっとうしく感じていたようです。

2月8日

造影剤を流して食道から胃の消化を流れを見る検査をしました。逆流は無く異常は見られなかったそうです。

2月9日

点滴と胃瘻からのチューブがとれ、自由に座ったり、抱っこしたり、ゴロゴロ出来るようになりました。自由に動き回れることがとてもうれしいようでよく笑っていました。ミルクの量は150ml×6回になりました。

2月10日

総合診療部の担当医師と今後の栄養について話しをしました。経腸栄養剤の相性は個人差があるので慎重に経過を見ていく必要があるそうです。

栄養剤の中で薬品に分類されるエンシュアや、ラコールは乳児医療券の適用があり、費用負担無しで購入できる一方、下痢をしやすい欠点があるそうなので、すみれは比較的下痢をおこしにくく食品に分類される「CZ-Hi」という栄養剤をまず試してみることになりました。ミネラル、ビタミンの含有量がエンシュア、ラコールに比べると若干多いそうです。

栄養の経過を見ながら、途中、2月27日頃に胃瘻の部分を「ボタン」に替える処置を予定されています。遅くとも来月10日までには退院出来るそうです。

2月14日ころ

栄養剤の「CZ-Hi」がすみれには合わず、下痢が始まりました。その後ミルクに切り替えると治まりました。その後ミルクの摂取量の調節が上手くいかず、続けざまに吐き気を催し、結局160ml×5回に落ち着きました。

2月19日~22日

胃瘻の切開傷が臭い始めたので、外科の医師に診てもらい処置をしてもらいました。

しかし翌日、さらに傷の程度が悪化していたので、1日2回傷を洗い、「デュオアクティブ」という裏に薬が付いたシールを貼りその上をガーゼで押さえる処置をしてもらいました。

2月24日

胃瘻の穴の周りに腫れがあるので外科の担当医師に診てもらったところ、これは肉芽(にくげ)というものだそうです。チューブが皮膚に当たる刺激で皮膚が再生しようと盛り上がってくるのだそうです。

2月28日

胃瘻の穴の周りの肉芽を硝酸銀で焼いて取り除き、これまでのチューブ型の胃瘻からボタン型の胃瘻に交換しました。このボタン型に専用チューブを接続し、そこからシリンジ(注射器)や、イルリガートルを接続して栄養をを注入します。

3月2日

いよいよ退院の日です。退院前に再び肉芽が出来たので担当医師に処置してもらいました。肉芽を糸でしばって先に出た部分をはさみで切りました。

帰宅後は1日1回、風呂上がりにシールを貼り、ガーゼで押さえる処置をして様子を見ます。

3月4日~4月23日

退院後、すみれは入院前よりも明るく活発になりましたが、一日に1~2回吐くことがしばしば起こるようになりました

3月16日に造影検査をした結果、噴門形成術で食道に巻き付けたはずの胃の一部分が緩んだため、再び逆流が起こっているようです。

手術後時間が経てば徐々に緩むケースもあることは、手術のリスクとして親は納得していました。しかしすみれの場合、手術から間もなく緩んでしまい、これはすみれが良く動くことにより強い腹圧がかかったためではないかと思い担当外科医師に聞いてみました。しかし医師によると、それも一つの要因かもしれないがたとえ強い腹圧がかかったとしても簡単に緩むとは考えにくく、はっきりした原因は分からず、すみれのようなケースは珍しいそうです。また急を要すわけではないが、いずれ再手術が必要な状態だそうです。

検査後、家で様子を見ていると、新しい食品をある一定量注入したり、短時間で注入しなければ嘔吐を防げることが分かりました。

そのため退院後開始したミキサー食を中止し、ミルク以上の栄養を摂取させるため、「MA-8(エムエイエイト)」という経管栄養剤に切り替えることにしました。現在ミルクの量を3~4日で10mlずつ減らし、その分経管栄養剤の割合を体に負担がないよう増やしています。

完全に経管栄養剤に慣れて、すみれの体重が入院前の8㎏代に戻り、前回の入院での親の心身の疲れが癒えてから入院させようと考えています。

4月24日~5月9日

気温の上昇と共に体中に湿疹が出ました。診察の結果、乾燥と同時に汗で炎症を起こしたそうです。ステロイド系の塗り薬で落ち着きました。

嘔吐は、2時間ほどかけてゆっくり注入すれば起こりにくいようです。栄養はMA-8を1日5回のうち4回160ml、1回はMA-8を120mlプラスミルク40mlです。微量な変化が嘔吐を引き起こすらしく、この40mlがなかなか増やせません。

MA-8の割合が増える毎に体重が増え、力も付き、動きが活発になってきました。現在8.5㎏、身長72㎝です。

動きが活発になると、胃ろうボタンが周囲の肉を刺激して肉芽がひどくなり、ボタンの穴が広がってしまいました。一度ボタンのサイズを大きくしましたが、それ以上に穴も大きくなってしまうようです。これまでに3回ボタンが抜けて、緊急外来に駆け込んでます。

外科の主治医が、そろそろ噴門形成術を再び行い、胃ろうの穴を新しく作り直した方がよいだろうとのことで手術日を決めました。

5月19日に入院、22日に手術、約1ヶ月の入院になるそうです。

5月22日

国立成育医療センターで噴門形成の再手術を行いました。

前回は腹腔鏡での手術でしたが、今回は開腹手術となりました。2回目の手術のため肝臓と胃の癒着が激しく、それを丁寧に剥がしていくのに時間がかかったようです。

剥離の結果、前回の手術で食道に巻き付けた胃を縫いつけた糸が、何らかの力が加わり胃から外れていることが判明し、そのため逆流症が再発していたのです。今回は胃を食道に巻き付けて縫い合わせる際、少し深めに縫ったそうです。

その他に肉芽がひどく大きくなってしまった胃ろうの穴を閉じ、新たに胃ろうをつくりました。出血もありましたが途中で止まったため輸血はせずに済んだそうです。

術後は前回のごとく暴れて40度の熱を出しましたが、鎮痛剤と解熱剤ですぐに落ち着きました。今回はお腹を大きく切っているので、少し長めにICUで見てもらうかもしれないとのことです。

6月22日~7月12日

6月22日に退院した後、順調に成長し身長73㎝、体重9.2kgになりました。

注入はMA-8を180㏄×5回入るようになりましたが、2時間かかります。うっかり早く入れると吐くこともありますが普段はとても機嫌良くしています。

7月13日~8月4日

体調は良好です。身長75㎝、体重9.6kです。注入は180ml×5回、1時間40分~50分掛けています。吐き気と嘔吐は全くなくなりました。

胃ろうの肉芽は手術直後から出ていました。そこで担当医から教えてもらった肉芽に塩を塗る民間療法を実践し、3週間くらい経ちます。劇的に良くなることはないですが肉芽の増えるスピードは落ちてあまり大きくなりません。今はお風呂の時に塩を付けて3~4分置いて洗い流すと言う方法をとっています。今後はもう少し付けておいたらどうかと主治医にアドバイスされたので工夫して長時間付けてみようと思っています。

8月5日~9月21日

体調を崩すことなく元気に過ごしていました。

9月21日、成育医療センター総合診療部(小児内科)、外科の診察を受けました。体重10.5kg、身長78㎝、注入は190ml×5回に増えました。

手術前後の便通の調子悪さは無くなり、毎日快便です。腸内細菌の状態が良くなり、手術によって嘔吐の苦痛から解放された事で神経系統のバランスも良くなったためだろうとの事です。胃ろうは周囲のもれが多少ありますが、1日1回のガーゼ交換で済んでいます。肉芽は出方が少なくなったものの消えることはなく、3週間に1回、硝酸銀で処置しています。お風呂の時の塩での洗浄は続けています。

9月22日~30日

気候の変化が激しいためかくしゃみ、鼻水を出し、消化不良を起こす日もありますが回復は早いです。

10月1日~27日

気候が落ち着いてくるとともに体調も安定してきました。消化も良く注入量は1日に1000ml入るようになりました。早朝、寝ているうちに4時間かけて300mlためこみ、残り700mlを出かける場所や時間に応じて分散して注入しています。

体重は11kg、身長78㎝、今年初めの体重の伸び悩みが嘘のように肉付きがいいです。体重増加に伴い胃ろうの肉芽の増殖の勢いが更に弱まっています。

塩での洗浄の効果はいかほどか分かりませんが、写真の塩を使って毎日続けています。パウダー状なので皮膚に塗りやすいです。

10月20日、顔の両頬が突然、赤く脹れあがりました。

すみれは私に相手にしてもらえないとき等、ストレスがあると自分の髪を強く引っ張ったり、顔の頬をつねったりします。だからこの時は、少々強くつねり過ぎたのかなと思っていました。しかし時間が経ってくると腫れた部分に赤い点が見え始めました。手首から先端、足のかかとから先端部も同じように出はじめ、数えてみると顔に7カ所、手足に10カ所ありました。6月頃にもかかとに同様の症状がみられ、医師に虫さされと診断されました。その時の薬を塗り、数日様子を見ていたら治ってきたので今回も虫さされ(何の虫か、どこで刺されたかは不明)と判断し、病院には行きませんでした。それにしても一緒にいる私や主人は何ともなく、すみれだけ1度に17カ所も刺されるなんて驚きです。

11月28日~24日

10月末と11月19日にインフルエンザの予防接種を受けました。でも1回目は10日後、2回目は次の日に鼻風邪を引いてしまいました。いずれも鼻水を切り、喉を広げる薬を飲み、吸引をしました。2回目の風邪も良くなりつつあります。

今年2回目の手術後、すみれはハイペースで体重が増えました。手術による栄養摂取量の増加と本人の体質によるものかもしれないとのことです。11月10日の時点で体重11.5㎏、身長78㎝です。

一般の子供の成長の指標であるカウプ指数ではギリギリ許容範囲内だそうで、今の時点では問題がないそうです。しかし、あくまで一般の子供用の数値であることから摂取カロリーを800kcaから700kcaに落とす事になりました。

また、意識的に体を動かすようにしようと思います。

11月25日~12月26日

12月12日頃から栄養剤の消化があまり良くありませんでしたが機嫌は良く、14日の外科と小児内科の診察でも異常はありませんでした。しかし15日から小さく咳をするようになり、18日には咳、鼻水、下痢、嘔吐、発熱の症状が出たので成育の救急外来で見てもらいました。

私は、逆流症が再発して肺炎を起こしたのではないかと思い胸のレントゲン検査をお願いしたところ、何らかの感染症により肺炎になりかけてる状態だったそうです。

この日は抗生剤を処方して貰い、14日にお守り代わりに処方して貰った鼻水を抑える薬と合わせて飲ませました。帰宅後、寝付いた後も大量に粘性のある鼻水が鼻、喉を詰まらせ、息苦しいためよく眠れていなかったようです。

次の日、栄養剤を注入する度に嘔吐し、鼻水、咳がひどくなったのでたので再び救急外来で診てもらいました。そして咳止めと吐き気止めを追加で処方して貰い、帰宅後飲ませたところ21日くらいから下痢、嘔吐はなくなり、発熱、咳も落ち着いて来ました。しかし、26日現在も鼻水が止まりません。

《平成19年》

12月15日~1月21日

感染症による咳と鼻水は、正月3日過ぎにようやく治まりました。身長79㎝、体重が11.9kgから11.1kgに減り、お腹と太ももの肉がそげました。お陰で私は抱っこするのがものすごく楽です。本人も身軽に動きやすくなったようです。しかし、未だに胃の消化が悪いようで、50%濃度の栄養剤を入れています。感染症のダメージは大きかったようです。以前の調子が戻れば太りすぎに気を付けねばなりませんが、このままの状態だと微量栄養素等の不足による栄養失調の可能性も出てくるので体調に気を付けたいです。

1月23日~2月28日

2月1日頃から、くしゃみ・鼻水・目ヤニがひどく出ました。2月8日の診察で花粉によるアレルギー反応と診断され、アレルギーの薬、痰鼻水を切る薬で様子を見ることになりました。

また、相変わらず50%濃度での注入が続いていたため、一部の栄養が不足して栄養失調になってしまうおそれがあるということで、野菜スープ、果汁、微量ミネラル補給飲料(写真)等の注入を指導をして貰いました。この時体重10.4kg、身長81.1㎝で、1ヶ月前と比べると体重が減り、身長が伸びていました。

2月28日現在、一日1回の投薬、必要時以外は外出しないことでアレルギー反応は治まっています。

注入は50%濃度の栄養剤、一日800~1000ml(約400~500kcal)、1回2時間×5回と20ml~30mlの微量ミネラル補給飲料を注入しています。

3月1日~3月28日

花粉症の症状は落ち着いています。たまに目やにが出る程度です。

消化を良くするための漢方薬を1日3回、アレルギーの薬を一日1回飲んでます。

注入は60%濃度まで上がりました。一日1000ml(600kcal)、1回2時間×5回と20ml~30mlの微量ミネラル補給飲料を注入しています。体重10.5kg、身長82㎝です。

4月22日

朝、鼻水と38.5度の熱を出しました。風邪かと思いましたがあまり発熱したことがないので、念のため成育医療センターの緊急外来にかかりました。結果はやはり風邪でした。解熱剤を飲ませると夕方には熱は下がり、鼻水を止める薬で2日後には元気になりました。しかし、ヒノキのアレルギーが出てる様で、現在も突発的にくしゃみと鼻水を出しています。

栄養は一日1000ml(600kcal)、1回2時間半×4回と20ml~30mlの微量ミネラル補給飲料を注入しています。体重10.7kg、身長82㎝です。

5月1日~5月31日

4月末の風邪で療育を2回休んでしまいましたが、連休明けは元気でいます。

皮膚が乾燥しやすく、かゆみが出るので、掻いたり、擦ったりといった自傷行為にもなりやすいのかしれません。

栄養は一日1000ml(650kcal)、1回2時間半×4回と20ml~30mlの微量ミネラル飲料を注入しています。体重10.2kg、身長82.2㎝です。

6月18日~6月30日

18日、突然37度3分の熱を出しました。午後には38度5分まで上がったので町田市民病院で診察し採血しました。風邪と診断され、鼻水を止め咳を抑える薬と抗生剤をもらってきました。

その後、薬を飲んでも症状は良くなりませんでした。大量の鼻水でむせ、注入中吐き気を催します。夜寝ていても苦しそうで頻繁に吸引器で鼻水を吸引しました。抗生剤の影響で下痢をし、抗生剤は止めました。

22日以降、37~38度の熱が上がり下がりを繰り返し、鼻水、咳き込みも続きました。

27日、成育医療センター総合診療部で診てもらい、18日と同じ内容の薬を出してもらいました。2日後も熱が下がらなければ検査をすることになりました。

29日、熱が下がらないので成育に行きましたが、良くはなっていませんが悪くもなっていないので、軽めの抗生剤で自宅で様子を看ることになりました。

30日現在、熱が下がり鼻水、咳が改善されつつあります。

体重10.3kg、身長82㎝、栄養は一日1000ml(650kcal)です。

7月1日~7月31日

6月にかかった風邪の鼻水と咳、くしゃみがいつまでも治りませんでした。鼻腔が狭いため鼻水を詰まらせ易く、夜中にひどくむせて吐き気をもよおしたりしていました。吸引器で痰を取ったりしているのに、昼間はケロッとしています。病院で処方された風邪薬が切れた後も続き、診察すべきかどうか判断になやみました。

20日以降、ようやく咳がなくなりました。少しの鼻水と大量の目やにが出ていますが、以前からのアレルギーの領域と判断して、各療育に通い始めました。

今回は消化器官にほとんどダメージが無かったので、体格は成長しました。

体重11kg、身長83㎝、栄養は一日1000ml(650kcal)です。

すみれの胃瘻

2度目の噴門形成術、胃瘻造設術を受けて一年が経ちました。現在健康状態は良好で、胃瘻のトラブルもほとんどありません。親も胃瘻のケアに慣れました。

術後からしばらくの間は、胃瘻ボタンの周囲が刺激のため肉芽ができていたので、月一度のボタンの交換時に硝酸銀で焼いて貰ったり、家での入浴時に塩を塗る民間療法を行っていました。徐々に小さくなっていき、今年の春くらいからはそれらの処置をしなくても済むようになりました。漏れもありますが少量です。

先輩ママから教えて貰ったのですが「ペグケアー」という胃瘻周辺を保護し、水分を吸着してくれるものを張り、Yカットガーゼを上に貼っています。交換は一日1~2回程度です。外出時はその上から更にガーゼをかぶせ、腹巻きをして保護しています。すみれは良く動き寝返りをうったりうつ伏せになったりすることもありますがあまりボタンには当たっていないようです。

栄養剤は65%濃度でポンプで注入しています。その日の出かける都合等により、一時間あたり60~105mlの流量で1回200~300ml注入しています。栄養剤の濃度、滴下の速さと量は注意しないとすぐに下痢します。ゆっくりゆっくり濃度、滴下速度を上げています。

8月1日~8月31日

8月前半は、朝方にくしゃみ・鼻水・目ヤニが出ている日が続きました。6月からずっと続いているので副鼻腔炎ではないかと耳鼻科でレントゲンを撮りましたが、異常はありませんでした。

8月後半、消化と便の状態が安定したので栄養剤の濃度を65%から70%に上げたところ、くしゃみ・鼻水・目ヤニは少なくなりました。

体重10.8kg、身長83㎝、栄養は一日1000ml(700kcal)です。

9月1日~9月31日

朝方の鼻水、目ヤニは相変わらずです。アレルギーかもしれず、採血検査をしました。結果は10月です。

気候、環境のストレス等でたまに下痢をしたり便秘をしますが、精神的に落ち着くと改善します。

体重10.3kg、身長83㎝、栄養は一日1000ml、濃度が上がって750kcalです。

10月1日~10月31

便が緩い日が続いていましたが、10月下旬の旅行を契機に治りました。少し体調をくずしてももすぐ回復します。

体重10.5kg、身長83㎝、栄養は一日1000ml、濃度が下がって700kcalです。整腸剤を飲んでいます。

11月1日~11月30日

11月末に風邪を引き発熱しましたが、すぐに回復しました。便通も落ち着いています。

体重10.7kg、身長86㎝、栄養は一日1000ml、700kcalです。

12月1日~12月31日

風邪も引かず元気にしています。

チョッとした事(環境の変化、寒暖の差等)で便が緩くなりますが、すぐ回復します。

体重10.4kg、身長83㎝、栄養は一日1000ml、700kcalです。

身長は縮んでしまいました。おそらく測定中に嫌がって足をバタつかせ緊張を強くするため、正確な数値がでないのでしょう。

《平成20年》

1月1日~1月31日

ずっと体調は良かったのですが、1月の最後の週から大量の鼻水が出始めました。熱は無く、体も良く動かしています。花粉症の私と同時に鼻水を出し始めたため、2月中旬の耳鼻科の診察で診てもらうことにしています。

栄養は一日1000ml、700kcalです。750kalを試みましたが下痢をしました。

成育医療センターの小児科の診察を2ヶ月に一度にしたため身長体重は計測していません。

2月1日~29日

1月末からの鼻水は風邪だった様です。成育医療センターで出してもらった乳酸菌で鼻水と下痢が治りました。乳酸菌で体の免疫機能を司る腸を調えたことで改善されたのだろうとのことでした。

胃ろうの周辺が更に綺麗になり、肉芽が全くと言っていいほどありません。ガーゼ交換も一日一回で済むようになりました。

体重10.3kg、身長83㎝、栄養は一日1000ml、720kcalです。

3月1日~31日

たまに鼻水を出しますが、成育医療センター小児科で出してもらったムコダインという薬を飲ませるとすぐ治ります。通院してないため身長体重の測定はありません。

栄養は一日1000ml、720kcal、体重の増加と注入剤以外の食物に体を慣れさせる目的で、ヨーグルト少量とオリゴ糖少量を注入し始めました。

4月1日~30日

体調は良いです。ヨーグルトとオリゴ糖を注入し始めてから、便が硬くなっています。すみれは慢性的に便が緩く回数も多かったのですが、一日に1~2回で済みます。

また、4月中旬頃からお粥のミキサーを5mlから注入し始めています。これからいろいろな食物に慣れさせ、将来的には栄養剤と半々くらいで注入したいと考えています。

体重10.4kg、身長84.9㎝、栄養は一日1000ml、720kcal、加えてヨーグルト、オリゴ糖合わせて10ml、お粥ミキサー10mlです。

5月1日~31日

連日の疲れが溜まってたようです。とーさんが風邪を引くとすぐに移ってしまいました。発熱し、鼻水、咳が出ました。下痢をしやすいので抗生物質は無しにして、鼻水、咳を抑える薬を注入しました。丸2日くらい眠り続けると、良くなりました。

栄養は1日1000ml、720kcal、ヨーグルト、オリゴ糖10ml、お粥ミキサー10ml、です。夕食時に摂食訓練で食卓にある物をミキサーにして口からほんの少量舐めさせています。

6月1日~31日

栄養は1日1000ml、720kcal、ヨーグルト、オリゴ糖10ml、野菜果物を中心にしたミキサー食10mlです。

7月1日~31日

体調は安定しています。プールによる胃ろう部分の影響は今のところありません。

注入の速さを早めに、夜間の注入量を多めにして、野菜、果物、ご飯のミキサー食を注入し始めました。

栄養剤1000ml、720kcal、ご飯、野菜、果物ミキサー60ml、約50kal、ヨーグルト、オリゴ糖10mlです。

8月1日~8月31日

体調は安定しています。

栄養は栄養剤1000ml、720kcal、ご飯、野菜、果物のミキサー60ml、約50ckal、ヨーグルト、オリゴ糖10mlです。

体重・身長は、成育医療センターで計測すると毎回違う数値になり、体重・身長が増えたり減ったりします。島田療育センターのデイケアでの体重の計測値は、体重11.2kgです。

9月1日~9月31日

夜間に鼻水を出していました。島田療育センターでのデイケアの時にも突発的に高熱を出すなどしていました。季節の変わり目の温度変化が体にストレスをかけていたのだと思います。

10月1日~11月31日

母子入園中、環境の変化に戸惑ったようです。

便秘をしたり、3週間目で突発的に高熱を出しました。熱は一日でに自然に下がりました。

それ以後は、訓練への意欲が増したりもしました。

便秘の方も野菜ジュースと水分を多めに注入することで改善しました。

栄養剤1000ml、720kcal、体重11.4kg、身長88㎝

12月1日~平成21年1月31日

《平成21年》

年末に発熱しました。休日だったため、成育医療センターの救急外来で診察してもらいました。その後すぐ治りましたが、寒さが厳しくなったためか鼻水が出たり引っ込んだりを繰り返しました。

また、母子入園中からの便秘が慢性化しつつあります。 体重に対しての水分量、食物繊維、ミネラル分が少ないためと、伝え歩きを頻繁にするようになる等の運動量の激しさから、水分量が不足しているためだそうです。完全に水分栄養量を満たすためには、1200~1500mlの栄養剤1200~1500calが必要だそうです。すみれの場合、栄養剤が原液のままだと消化できないため、薄めて注入しています。そのうえ急激に量や速度を変えるとしゃっくりをし出し、放っておくと嘔吐や下痢をします。負担が掛からないよう少量ずつ増やすなど、注入の方法に苦労しています。

現在は、栄養剤を一日1000ml、720kcalの注入で、そのうち夜間に450mlを1時間65mlの速さで注入し、日中は200ml、230ml、120mlを1時間115mlの速さで注入しています。

体重11.5kg、身長88㎝。

2月1日~2月22日

時々鼻水を出しますが、暖かくなるにつれて体調も安定してきました。

栄養剤は、一日に1100ml、770kcalを注入し、そのうち夜間に400ml を1時間80mlの速さで注入、日中は200ml、270ml、230mlを1時間120mlの速さで注入できるようになりました。

しかし、便秘は未だに続いており、まる一日排便がないと翌日は便が固くなってしまい、夕方から長時間にわたり泣き苦しみながら出しています。最近では入浴時と病院での胃ろうボタンの付け替え以外ではあまり泣かなくなっていたので、よほど苦しいのだと思い、担当の先生に相談し、座薬を出してもらいました。しかし挿入の時に泣くし、効いたのは使い始めの2日だったので困ってしまいました。そこで野菜ジュースや果汁、それに私が普段飲用しているミネラルビタミンが豊富なゴーヤ茶やルイボス茶を注入の合間に30~40mlずつ、ちょこちょこ入れてみました。すると時々便が出るので、試しに栄養剤を薄めるときに栄養剤原液1000mlに対して400mlのゴーヤ茶とルイボス茶で薄めて作り、注入してみました。その結果、この数日間はそれで便秘が解消しているので、しばらく続けてみます。

2月23日~4月19日

鼻水が出る日が多くなりました。ひとたび出はじめるとなかなか治りません。寝ているときに鼻水が出るらしく、苦しくて目覚めることが多くありました。常備しているペリアクチン散で少し改善されましたが、効かないときもありました。花粉症等のアレルギーの私に症状が出たときに、すみれの鼻水も出ていることが多かったため、4月の耳鼻科検診の際にアレルギー症を調べるための検査をしてもらいました。6月に結果が出ます。3歳で検査したときには陽性反応が出ませんでしたが、5歳になった今は出てもおかしくないそうです。花粉症の辛さはよく分かっているため、気道が細く飲み込みも下手なすみれは、さらにつらいのではないかと想像します。もしアレルギー症なら減感作療法などの治療が可能なのか医師に聞いてみるつもりでいます。

2月に改善した便秘が2週間でまたひどくなりました。便がお腹の中でカチカチになり、出すときに泣いて苦しみます。すみれの栄養剤「MA8」と同じ販売会社「クリニコ」から発売されている「ポチプラス」という食物繊維と微量栄養素の入ったジュースを試しに買って注入してみました。するとすぐ柔らかい便が出るようになりました。60~80mlを一日数回に分けて栄養剤の注入の後に注入しています。1ヶ月以上便通は良いです。

便通が改善された頃から、注入で市販の5ヶ月の赤ちゃん用の離乳食を一日20~40g(7~14kcal)入れています。

栄養剤一日1100ml、770kcalの注入。体重12.4kg。

4月20日~6月7日

体調は良いです。頑固だった便秘も解消されました。

寝る前にはしゃぎすぎることもありますが、午前1時過ぎには寝ているようです。

体重13.0kg、身長84.9㎝、栄養は一日1100ml、770kcal、加えてヨーグルト10ml、オリゴ糖入りのジュース60mlです。

6月8日~9月7日

興奮して眠れない日が出てきました。主治医に相談し、風邪薬や虫刺されのかゆみ止めにもなるペリアクチン散を処方してもらいました。投薬後2時間くらいで効くので、眠れなさそうなときは一日の最後の注入後の午後9時から10時に入れると朝までぐっすり寝ます。副作用は無いそうですが、起きても薬が残っている間はボーとしやすいので、極力投薬しないようにはしています。

神経の高ぶりを押さえるため、最近2週間くらい私が本で調べたツボ押しとマッサージをすみれに試しています。若干早く寝るような気もするのですが、はっきりとした結果は得られていません。気長に試してみようと思います。

夏の気温の高さが苦手なすみれですが、以前ほど敏感に反応はしていないようです。

8月下旬に少し夏バテ気味になり下痢をしたり発熱したりしましたが、すぐに回復して現在は元気です。

6月から栄養剤の内容を変えています。これまで使っていた栄養剤の「MA-8」は、保険適応外で結構な出費です。また、一つの栄養剤を使い続けることによる栄養の偏りを防ぐことと、保険が適応され緊急時にも手に入りやすい理由で「ラコール」を混合で使うことにしました。ラコールはこれまで何度も変更を試みたのですが、使うとすみれがすぐに下痢になってしまい断念していました。しかし、すみれの成長に伴い胃腸も丈夫になってきたようで以前ほど下痢をしづらくなっており、MA-8にラコールを少しずつ混ぜて使っています。今は一日にラコール150mlほど入っています。

体重13.9㎏、身長85.9㎝、栄養はMA-8とラコールを薄めて一日1100ml、770kcal、オリゴ糖入りジュース60mlです。

9月8日~平成22年1月19日

ペリアクチンが睡眠の乱れに効いていましたが、だんだん慣れて来て寝付きが悪くなってきました。投与量を増やしても良いのかどうか主治医の指示を仰ぐため診察の予約をしているうちに季節が移り、昼夜の長さが逆転する頃になるとすみれの寝付きが良くなってきました。ペリアクチン投与は続行していますが、量を増やさずに済んでいます。また、私の肩こり防止の安眠枕がすみれは気に入ったようで更に寝付きが良くなったので、同じ物を購入しすみれ専用枕にしました。現在11時半には眠ります。

昨年6月から栄養剤をMA8からラコールに移行していました。11月上旬、ラコールが一日の注入量の半分近くになったとき、細かな湿疹が背中やお腹に出はじめました。何が原因か慎重に様子をみながらラコールを止めたところ、湿疹が引きました。MA8は脂肪やタンパク質が消化されやすいように作られており、ラコールでは消化しきれなかった可能性があるようです。

最近では周囲の状況が良く見えるようになっており、自分の置かれている環境の変化に敏感に反応するようになりました。そういったことが一番弱い胃腸にくるようで、しゃっくりしたり、便秘や下痢を起こしやすいです。同時に順応性も高く、慣れてしまえば胃腸の具合も改善することが多いです。

体重は順調に増加していましたが、14.5kgを超えると体が重くなって歩かなくなってしまうので、栄養剤は70%から60%濃度に変えて体重を抑えています。

体重14.3kg、身長約90㎝、栄養はMA8を1100ml、オリゴ糖入りジュース100mlです。

《平成22年》

4月~8月

小学校に入学したすみれは、5月の連休前後に発熱して体調を崩しましたが、以後は健康に過ごしました。

寝る前にペリアクチン散を以前から変わらない量で投与し、夜は23時~23時半に眠り、朝は8時半には目覚めていました。

9月~10月

2学期に入り、寝起きが悪い日が多くなりました。夏バテ気味なのかと思っていましたが、9月末に生まれて初めての「てんかん発作」を起こしました。

そのとき、コンビカーに乗ったまま注入をしていたすみれが、何の前触れもなくコンビカーから落下したので慌てて起こしたところ、顔半分が引きつり顔面蒼白で白目をむき手足をびくつかせていました。てんかんに対する知識が何もなかった私たち夫婦は相当慌てました。呼吸も弱々しくなっていたのでとーさんが空気を送ろうと背中をたたいているうちに、30秒ほどで発作はは治まり顔色も戻りました。その後すみれは1時間くらい眠ってしまいました。

翌朝、早くに起きると吐き気を催し、半泣きになりながら表情が強ばりました。そして目の焦点が合わない様子で顔半分がヒクヒクしだし顔面が蒼白になりました。その後30秒くらいで症状が治まり、再び眠りに落ちました。

しかし、何が原因でこのような症状になるのか分からなかったので、成育医療センターの救急外来に連れて行くことにしたのですが、心電図、胸部エックス線検査では異常が見受けられず、その日はそのまま帰宅しました。

しかし、その2週間後に同じような症状が出たので、再び成育医療センターに連れて行き脳波の検査をすることとなったのですが、私のミスで検査前に栄養剤を注入してしまい検査ができませんでした。それでもこれまでの症状から「部分てんかん」との診断が出て、直ちに薬の投与が必要ということで「テグレトール」の投与が始まりました。

11月~平成23年1月

《平成23年》

てんかんを押さえる薬として投与されたテグレトールの使用から1ヶ月後の11月末、、すみれの目の周りが赤く腫れ、お腹の周りにボツボツと細かな赤い湿疹が出てきました。発疹の3日後には37度台の発熱と嘔吐がありました。テグレトールを中止してみると症状が治まったため、このまま投与を中止すべきか成育医療センターの主治医に相談したところ、直ぐに「デパケンシロップ」に変更することとなったのですが、今度は痒みが出てきて首、耳の周りを掻きむしり始めました。

そのため成育で肝機能の検査等をした結果、すみれの場合は薬に敏感に反応するため、以前投与していたグレトールの後遺症が残り、次の薬に移行するときにインターバルを置かなかったことが原因と判断されました。

そして1ヶ月間、年が明けるまでてんかん薬の使用を中止することとなり、その間何回か発作が起こってしまいました。

すみれのてんかん発作の症状は、体の動きが止まり、顔の片側が引きつり、顔色が蒼白になり、両目が上に向きます。片側の手足がわずかにヒクヒクと痙攣し、時間にすると発作後3分以内で治まるのですが、薬を中止している間、回数も増え、時間も長くなってきていたので、心配でした。

それでも大事に至ることはなく、年明けに新しい薬として「エクセグラン」を投与し始めると、てんかんの症状は出なくなり、副作用的な症状も出ませんでした。

2月

すみれは時々便秘したり下痢をしたりするくらいで体調は安定していましたが、2月中旬のある日、21時頃の寝際に泣き始め、嘔吐しました。注入を中止し、深夜0時頃まで様子を見ていると、嘔吐の回数が増え、吐瀉物がMA8の白色から黄色、茶色と変化しどんどん悪くなっていくようなので、成育医療センターの救急外来を受診しました。X線、エコー、採血の結果、「腸閉塞(イレウス)の疑い」との診断でそのまま緊急入院することとなり、胃ろうからチューブで詰まっているガス、液体を出しました。薬が胃から吸収できないのでてんかん防止薬は座薬の「ダイアップ」を投与しました。

入院後、数日かけてチューブから出る液体は濃い緑色から茶褐色、黄色、淡黄色へと徐々に変わっていき、透明になったところで検査して正常と診断されました。

その後、ソリタ液を少しずつ注入していき、薄いMA8に切り替え、家での注入濃度に近づけて、入院から10日ほどで退院できました。

身長101㎝、体重13.9kg